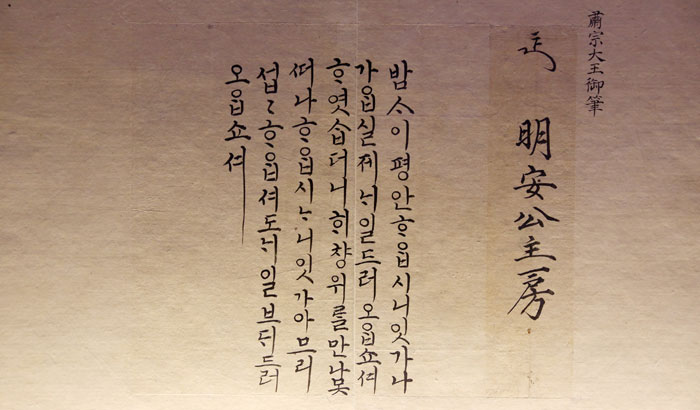

かしこまった言葉遣いとさっぱりとした筆遣いが目を引く。これは、朝鮮の粛宗(1661~1720)が母親の明成皇后(1642~1683)に宛てたハングルの手紙を一部抜粋したものだ。

朝鮮時代、王や王妃をはじめとする上流階級でもハングルが用いられていたことをこの手紙が物語っている。中国の漢文を重視した朝鮮の士大夫(官職にある者)がハングルを 「言文」と呼び、「女子供の文字」「庶民の文字」と見下していたのとは対照的だ。

4月21日~6月7日に国立ハングル博物館で開かれる企画特別展「ハングルの手紙、時代を読む」では、ハングルの生活像と言語文化、そして芸術性を考察できるハングルの手紙約100点が展示される。

粛宗が母親の明成皇后に宛てた手紙(1680年)。母親が元気に過ごしているか気にかけている気持ちがうかがえる

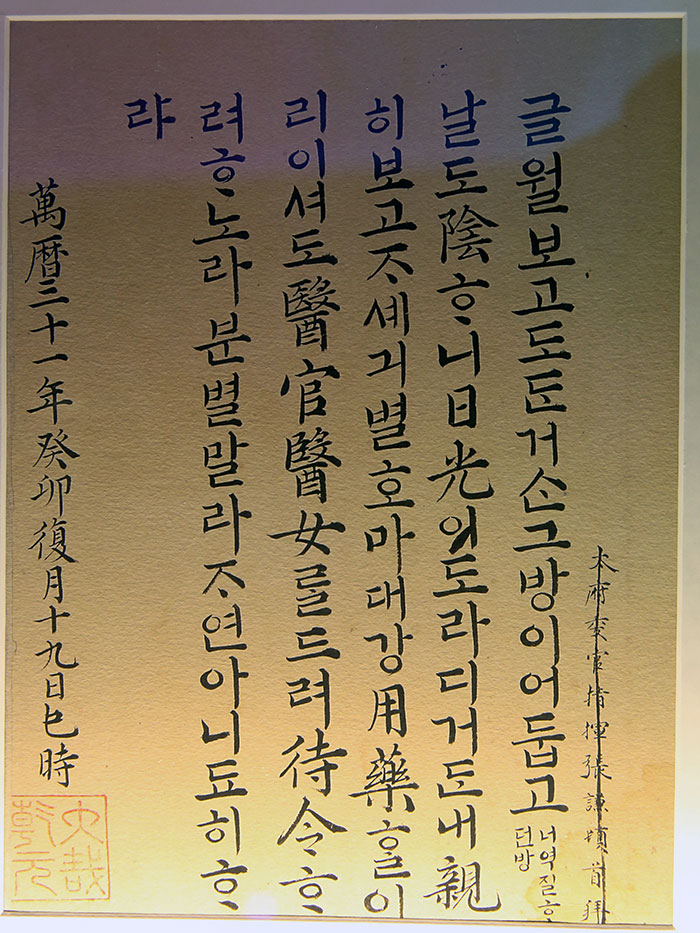

宣祖(1552~1608)が娘の貞淑翁主に宛てた手紙(1603年)。病を患った娘に医療陣を送るから心配するなと、我が子の病が癒されることを願う親心が込められている

同展示会は「ハングルの手紙に秘められた時代の物語」をテーマに、「デジタル社会のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)」「手紙が映し出す社会」「手紙の趣」の3部で構成されている。1部では、双方向コミュニケーションから多方向コミュニケーションへ、手書きの手紙から携帯メールへ、ネット新造語など、インターネットとスマートフォンの発達によって多様に変化した今日の言語生活とコミュニケーション・ツールに注目する。

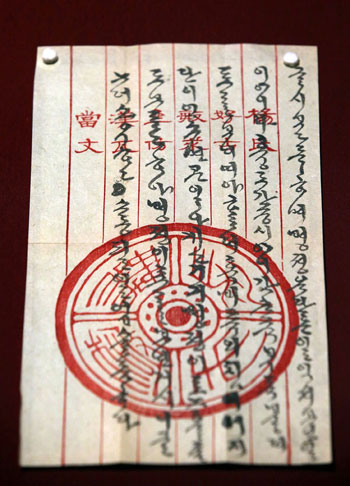

2部と3部では、朝鮮時代から現代までの様々なハングルの手紙と資料を公開し、ハングルの手紙の社会的・文化的、歴史的・芸術的な意味にスポットを当てる。ハングルの手紙は、王から奴婢まですべての階層でやり取りされていた。そこからは当時の生活像、歴史的出来事、言語文化も垣間見られる。軍官ラ・シンゴル(羅臣傑:1461~1524)がヨンアン(永安)道(現在の咸鏡道)からキョンソン(京城:現在のソウル)へ向かう途中で妻の孟氏に宛てた現存する最古のハングルの手紙や死に別れた夫を思う妻の気持ちが綴られたイ・ウンテ(李應台)の墓から出土した手紙などを鑑賞できる。

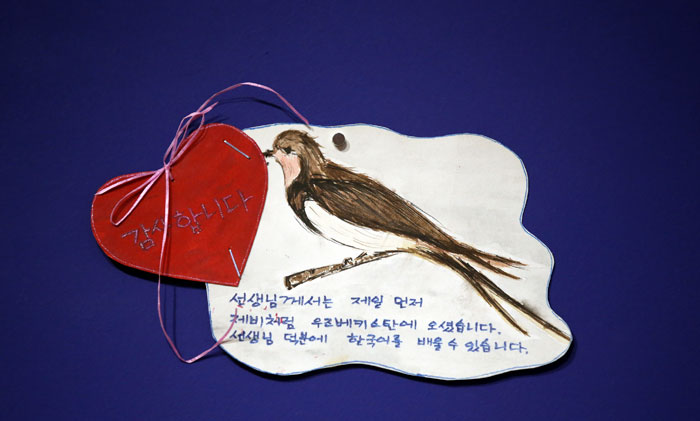

日本による植民統治期における抗日闘争や朝鮮戦争など近現代史関連の資料では、学徒兵や北朝鮮軍、抗日独立闘士らの手紙や1960~1970年代にドイツなど海外に派遣された労働者らの手紙が紹介されている。特に、学徒兵の届かなかった手紙からは戦争による悲劇と悲しみが伝わってくる。また、海外の世宗学堂で韓国語を学んでいる学生たちがハングルで書いた手紙を通して、ハングルに対する国際的な関心の高まりなども実感できる。

粛宗や貞祖といった王が書いたハングルの手紙など、書芸としてのハングルの美しさを観賞できる手紙も公開される。「秋史」キム・ジョンヒ(金正喜、1786~1856)の荒々しくも生き生きとした筆遣いが光る引くハングルの手紙や高宗皇帝当時のある尚宮(李氏朝鮮王朝の女官の称号のひとつ)がロシア公使ヴェーベルの夫人に宛てた手紙なども目を引く。また、韓国を代表する西洋画家キム・ファンギ(金煥基、1913~1974)や世界的なビデオ・アーテストのペク・ナムジュン(白南準、1932~2006)といったアーティストらが描いた絵手紙も鑑賞できる。

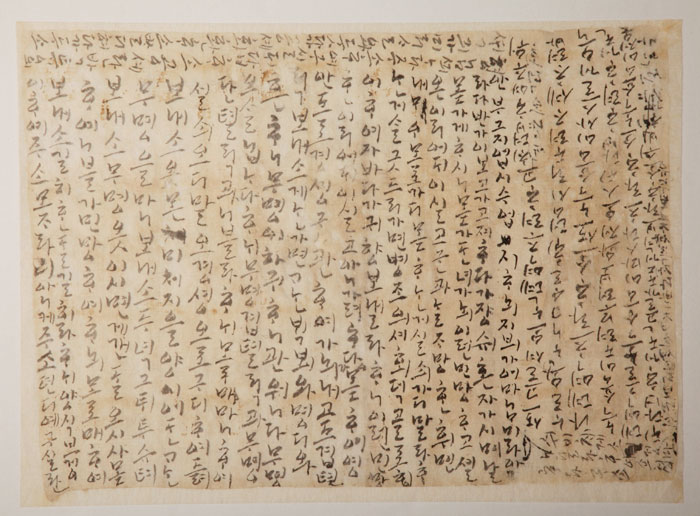

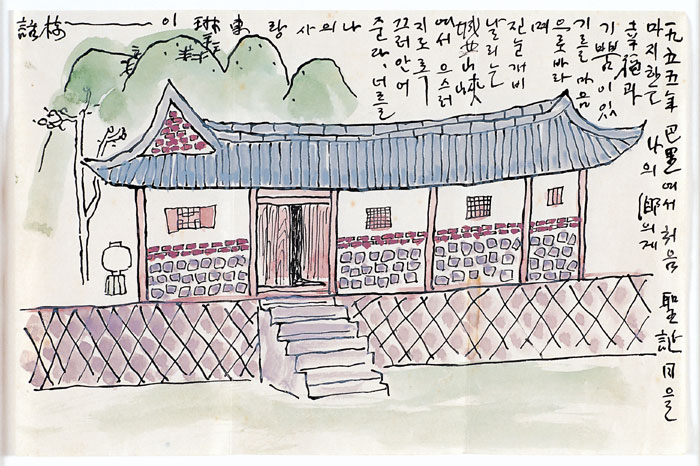

1490年頃、武官のナ・シンゴルが妻の孟氏に宛てた手紙。軍官として永安道(現在の咸鏡道)から京城(現在のソウル)へ向かう途中、故郷に帰れなかった無念さや家族を思い心配する気持ちなどが綴られている。現存する最古のハングルの手紙だ(2012年に安定羅氏の墓から出土)

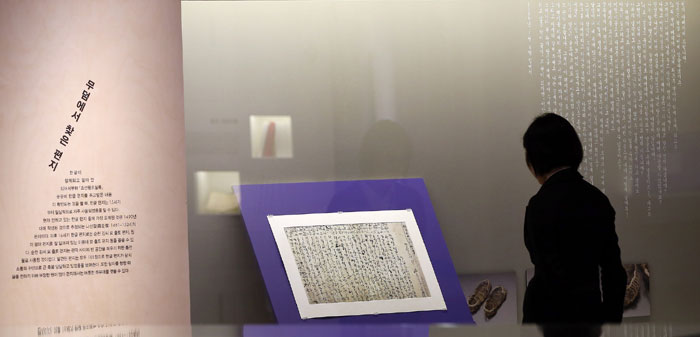

20日に開かれた国立ハングル博物館の企画特別展「ハングルの手紙、時代を読む」のメディア公開会で、「ウォンの母の手紙」で知られるイ・ウンテの墓から1586年に出土した手紙を鑑賞する関係者。この手紙には夫と死に別れた妻の夫を思う気持ちと夫婦愛が綴られている

画家キム・ファンギが妻のキム・ヒャンアンに宛てたハングルの絵手紙。1964年にニューヨークに滞在していたキム・ファンギが韓国にいた妻に手紙を書き、絵を描いて完成させた

明成皇后(1851~1895)が年下のいとこであるミン・ヨンソ(閔泳韶)に宛てた手紙。政治的に混乱した状況の中で安定を願う気持ちが綴られている

キム・ドンホ文化隆盛委員長は20日に開かれた開会式で、「非常に有益で興味深い展示だ。手紙はコミュニケーションの手段であり、気持ちを伝える重要な役割を果たす」と述べた。そして、「ハングルの手紙は、歌辞文学や書簡文学など韓国文学の基礎を築き、書芸を通じて宮体(中国六朝時代の梁から唐初にかけて流行した艶詩のスタイル)などハングルの書体とデザインの形成に貢献するとともに、科学的構造からなるハングルの世界的拡散を後押しした」と、ハングルの手紙の価値を強調した。

国立ハングル博物館のムン・ヨンホ館長は、「ハングルは創製以来、幅広い身分と階層で用いられてきた。今やハングルの手紙は自分の近況を伝えるだけにとどまらず、社会の変化を促す媒体になりつつある」と述べた。そして、「ハングルの手紙を通して時代を読む方法は様々だ。今回の展示がハングルの手紙だけではなく、他の様々なものにスポットを当てる機会になってほしい」と述べた。

国立ハングル博物館の企画特別展「ハングルの手紙、時代を読む」の開会式で挨拶するキム文化隆盛委員長(上)と国立ハングル博物館のムン館長(下)

国立ハングル博物館の企画特別展「ハングルの手紙、時代を読む」の開会式で、出席者らがテープカットをしている

開幕記念イベントで、世宗学堂で韓国語を学ぶウズベキスタン人のパク・ユリア(Yulia Pak)さんが、先生に宛てた自身のハングルの手紙を紹介している

ウズベキスタン・タシュケントの世宗学堂で韓国語を学ぶファン・アンジェリカさんが先生に宛てた手紙

国立ハングル博物館に関する詳細は同博物館のホームページ(http://www.hangeul.go.kr/)をご覧ください(4カ国語)。

コリアネット ユン・ソジョン記者

写真:コリアネット チョン・ハン記者、国立ハングル博物館

arete@korea.kr