父、ハンバギ洞窟・始原、豚の鼻、家、曾祖父、雪中の漢拏山(ハンラサン)、カンムリオウチュウ、時局演説会、山軍・山暴徒、状頭の最期、黄色い鼻水、電灯、マメゾウムシ、飢え、海蟹、旱魃、雨の迎え、グシンセ鬼、朝のツバメの群れ、波乗り、水鬼、母乳、子守唄、左耳、肋膜炎、作文、イソギンチャク、純潔のユリ、私の恋人アニマ、鼻水が出たら鼻をかまきゃ……。最後の帰郷練習で作家は話をまとめ済州島に帰る。

玄基栄(ヒョン・キヨン)は58歳だった1999年、自分の成長期を振り返りながら小説を書いた。作品はそれぞれ3~5ページの短いエピソードから成り、それを説明する簡単なサブタイトルが付いている。330ページに達する『地上に匙ひとつ』は150編以上の短いエピソードで構成されている。そのうち、ほとんどのものはかなり短い。一番長いものが10ページに渡る最後のエピソード「帰郷練習」で、ここで筆者はソウル生活にピリオドを打ち済州島に帰る。本作品は小説というよりは短い回想録を集めた形に近く、イスラム教の聖典『コーラン』を読んでいるような気にもなる。適当にどのページを開いて読んでも平凡な人生のテーマについての知恵を得ることができる。作家はこの本で1940~1960年代の済州島で過ごした成長期の経験をテーマにしている。

読者はたまに自分でもおかしく感じるほど素直に登場人物と一緒に山に登り、海に入り遊び、子供たちと走り回る。話し手が痩せた土地、疼く腹と表現した飢えた時期もあった。強風と嵐に吹き付けられ、真夜中の屋根には鬼がいる。肛門から回虫を引っ張り出した経験や黄色い鼻水を表現する場面では気持ちが悪くなったりもする。媚を売る30代女性の裸を覗き見る場面では目を覆いたくなるだろう。政府が済州島民の首を斬り、竹槍で刺し、耳を切った話をするとき涙を流すだろう。

本作品の英語版はこの場面を「済州虐殺」と翻訳した。ウィキペディアには「済州蜂起」と定義されている(日本語ウィキペディアでは「済州島四・三事件」)。政府はさらに和らげた表現で「済州島四・三事件」と呼ぶ。私はこの事件を協力者と不当利得者、暴力団員、ならず者が勢力を得たファシズム、全体主義の李承晩(イ・スンマン)政権に抵抗した草の根民主主義と自由を勝ち取るための運動と考えている。どの表現を使おうと、1948年4月から1949年5月まで続いたこの事件で3万人以上の人々が犠牲された事実は変わらない。村は燃えてしまい、多数の住民たちが殺され、生き残った人々は山へと避難した。それでも残虐行為は続いた。

玄基栄は、政府軍から逃げて際限なく雪が降り注ぐ高い山に隠れて過ごした人たち、家に帰れなかった人々を覚えている。遺体を食べるカラスを覚えている。竹槍が突き刺さった頭を覚えている。まるで南京などの中国地域で暴れ回った過去の帝国主義の日本軍のような、政府寄りの若者たちを覚えている。暴徒たちの耳を切ってくるように命令する場面はとくにぞっとする。

作家はこれらすべてを目撃しており、40、50、60ページ(英語版基準)辺りでそれについて語っている。この悲劇的な事件は作家が8歳のときに一段落する。韓国の独裁者がこの事件を嘘で隠ぺいしたため、済州島の住民たちは1990年代後半の民主主義政権が発足してようやく殺害された家族を公に追悼することができるようになった。大虐殺を記憶するための済州4・3平和公園も造成された。2006年には当時の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が済州島を訪問し、犠牲者たちと済州島民に謝罪した。

本作は、韓国文学翻訳院とダーキー・アーカイブ出版社が共同で出版する韓国文学叢書の第2弾となる作品。韓国文学翻訳院で翻訳した現代の韓国文学作品は大きく3つに分類されているようだ。フランツ・カフカのように現代韓国社会の虚しさを描き、正気を失ったように憂うつで暗い物語がその1つだ。そこには自殺と死、絶叫する怒りがある。『謝るのはうまい(2009)』を書いた李起昊(イ・ギホ)と『菜食主義者(2007)』の著者韓江(ハン・ガン)がこれに当たる。

その中間に1950年代のビート・ジェネレーション(Beat generation、画一化された社会に抵抗する文学家・芸術家グループ)や成長小説のカテゴリーがある。『霧津紀行(1964)』『ソウル一九六四年冬(1965)』を書いた金承鈺(キム・スンオク)と『アダムが目を覚ますとき(1990)』の蔣正一(チャン・ジョンイル)がこれに属する。

最後に祖父母世代のカテゴリーとして、藁葺きの家や厠から現在の産業化が実現するまでにこの世代が経験した変化の過程を語る作品がある。このカテゴリーの作品は幼少期、そしてこの71年間に渡り韓国の現代、民主主義社会が歩んできた劇的な変化について語る。ここには常に1、2件の政治運動が含まれる。『あれだけあったスイバは、誰が全部食べたのだろうか(1992)』を書いた朴婉緒(パク・ワンソ)がこの部類に入る代表的な作家だ。

玄基栄は最後のカテゴリーに分類される。『地上に匙ひとつ』は、済州島の田舎で過ごした成長期を表現する約150のサブタイトルで構成される。当時の済州島は静かで、個性的で、韓半島や発足したばかりの韓国政府と区別される独自のアイデンティティを持っていた。祖父母世代を理解するにはこの小説を読めば良い。

小説のタイトルは序盤に出てくる父の死の場面から付けられたもので、5ページ(英語版)に「匙」という単語が初めて登場する。本文では父について「永遠に匙を下ろしてしまったのだ」と書かかれている。

話の途中には李德九(イ・ドック)という人物も登場する。李德九は韓国政府だけでなく米国軍の武力措置に立ち向かって戦う済州島民のリーダーになる。作家は李德九の死を次のように表現した。「…両手を広げたまま傾けられた顔、片方の口元から流れでた血が固まっていたが、表情は眠っているように静かだった。そして執行員が胸のポケットにわざと差し込んでおいた匙1つ。その匙は遺体をからかっているように見えたが、それを見て笑う者は1人もいなかった…」。おそらく、地上にはいつでも匙1つくらいは存在しているようだ。

小説の背景が韓国に公式駐屯していた米軍統治下の済州島であることに注目する必要があるだろう。当時、済州島の法規制に対する根本的な責任は米軍にあったのだ。

小説が残酷な行為だけにフォーカスを当てているわけではない。泳ぎ、動物を捕まえ、走り回るなど子供時代の重要な日常も描いている。

2013年、この小説の英語版がジェニファー・リー(Jennifer M. Lee)の翻訳で出版された。前述したように、この英語版は韓国文学翻訳院とダーキー・アーカイブ出版社が共同で出す韓国文学叢書に含まれた。英語翻訳が単純で1950年代の不自然な英語の慣用句を使っているため、読者が韓国を思い浮かべたとき頭に描かれるイメージとは一致しないような気もする。間違った表現も頻繁に見られる。

それでも、自然の中で幼少期を過ごした当時の話を感動的に再現している。時間を遡ることはできないが、この小説のように素晴らしい回想録を読むことでその時代に戻ることができるだろう。

コリアネット グレゴリー・イーヴス記者

写真:韓国文学翻訳院

翻訳:イム・ユジン

gceaves@korea.kr

玄基栄(ヒョン・キヨン)は58歳だった1999年、自分の成長期を振り返りながら小説を書いた。作品はそれぞれ3~5ページの短いエピソードから成り、それを説明する簡単なサブタイトルが付いている。330ページに達する『地上に匙ひとつ』は150編以上の短いエピソードで構成されている。そのうち、ほとんどのものはかなり短い。一番長いものが10ページに渡る最後のエピソード「帰郷練習」で、ここで筆者はソウル生活にピリオドを打ち済州島に帰る。本作品は小説というよりは短い回想録を集めた形に近く、イスラム教の聖典『コーラン』を読んでいるような気にもなる。適当にどのページを開いて読んでも平凡な人生のテーマについての知恵を得ることができる。作家はこの本で1940~1960年代の済州島で過ごした成長期の経験をテーマにしている。

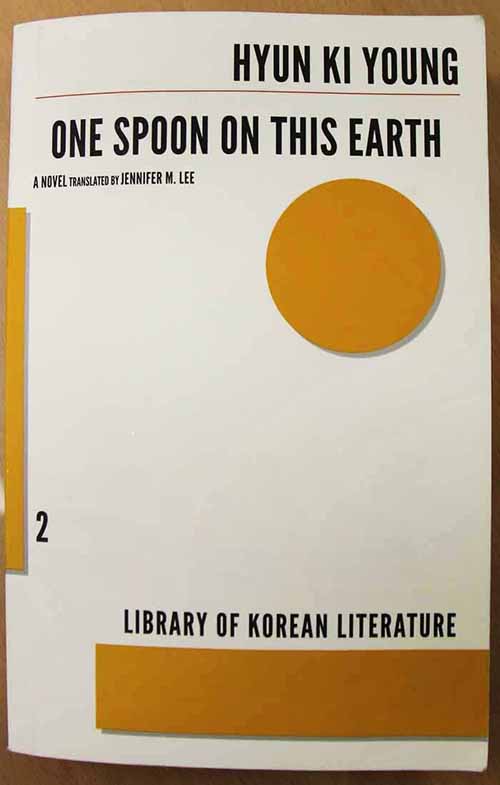

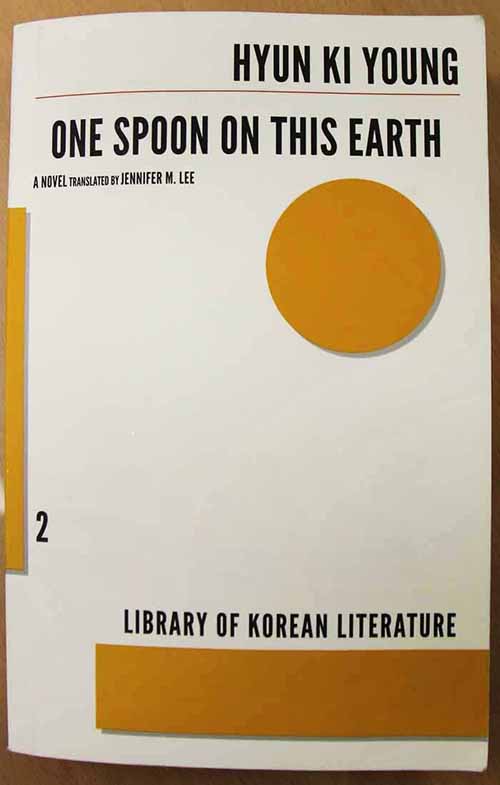

玄基栄の1990年作『地上に匙ひとつ』は2013年に英語版が発刊された(日本語版は2002年に平凡社から出版)。英語版は韓国文学翻訳院とダーキー・アーカイブ出版社が共同で出版する韓国文学叢書に含まれた

読者はたまに自分でもおかしく感じるほど素直に登場人物と一緒に山に登り、海に入り遊び、子供たちと走り回る。話し手が痩せた土地、疼く腹と表現した飢えた時期もあった。強風と嵐に吹き付けられ、真夜中の屋根には鬼がいる。肛門から回虫を引っ張り出した経験や黄色い鼻水を表現する場面では気持ちが悪くなったりもする。媚を売る30代女性の裸を覗き見る場面では目を覆いたくなるだろう。政府が済州島民の首を斬り、竹槍で刺し、耳を切った話をするとき涙を流すだろう。

本作品の英語版はこの場面を「済州虐殺」と翻訳した。ウィキペディアには「済州蜂起」と定義されている(日本語ウィキペディアでは「済州島四・三事件」)。政府はさらに和らげた表現で「済州島四・三事件」と呼ぶ。私はこの事件を協力者と不当利得者、暴力団員、ならず者が勢力を得たファシズム、全体主義の李承晩(イ・スンマン)政権に抵抗した草の根民主主義と自由を勝ち取るための運動と考えている。どの表現を使おうと、1948年4月から1949年5月まで続いたこの事件で3万人以上の人々が犠牲された事実は変わらない。村は燃えてしまい、多数の住民たちが殺され、生き残った人々は山へと避難した。それでも残虐行為は続いた。

玄基栄は、政府軍から逃げて際限なく雪が降り注ぐ高い山に隠れて過ごした人たち、家に帰れなかった人々を覚えている。遺体を食べるカラスを覚えている。竹槍が突き刺さった頭を覚えている。まるで南京などの中国地域で暴れ回った過去の帝国主義の日本軍のような、政府寄りの若者たちを覚えている。暴徒たちの耳を切ってくるように命令する場面はとくにぞっとする。

作家はこれらすべてを目撃しており、40、50、60ページ(英語版基準)辺りでそれについて語っている。この悲劇的な事件は作家が8歳のときに一段落する。韓国の独裁者がこの事件を嘘で隠ぺいしたため、済州島の住民たちは1990年代後半の民主主義政権が発足してようやく殺害された家族を公に追悼することができるようになった。大虐殺を記憶するための済州4・3平和公園も造成された。2006年には当時の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が済州島を訪問し、犠牲者たちと済州島民に謝罪した。

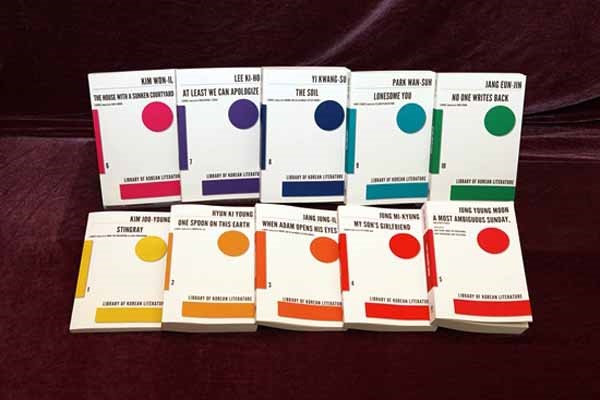

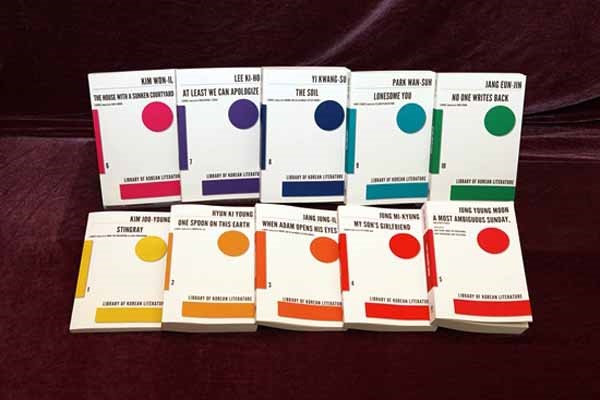

韓国文学翻訳院とダーキー・アーカイブ出版社が共同出版した韓国文学叢書

本作は、韓国文学翻訳院とダーキー・アーカイブ出版社が共同で出版する韓国文学叢書の第2弾となる作品。韓国文学翻訳院で翻訳した現代の韓国文学作品は大きく3つに分類されているようだ。フランツ・カフカのように現代韓国社会の虚しさを描き、正気を失ったように憂うつで暗い物語がその1つだ。そこには自殺と死、絶叫する怒りがある。『謝るのはうまい(2009)』を書いた李起昊(イ・ギホ)と『菜食主義者(2007)』の著者韓江(ハン・ガン)がこれに当たる。

その中間に1950年代のビート・ジェネレーション(Beat generation、画一化された社会に抵抗する文学家・芸術家グループ)や成長小説のカテゴリーがある。『霧津紀行(1964)』『ソウル一九六四年冬(1965)』を書いた金承鈺(キム・スンオク)と『アダムが目を覚ますとき(1990)』の蔣正一(チャン・ジョンイル)がこれに属する。

最後に祖父母世代のカテゴリーとして、藁葺きの家や厠から現在の産業化が実現するまでにこの世代が経験した変化の過程を語る作品がある。このカテゴリーの作品は幼少期、そしてこの71年間に渡り韓国の現代、民主主義社会が歩んできた劇的な変化について語る。ここには常に1、2件の政治運動が含まれる。『あれだけあったスイバは、誰が全部食べたのだろうか(1992)』を書いた朴婉緒(パク・ワンソ)がこの部類に入る代表的な作家だ。

玄基栄は最後のカテゴリーに分類される。『地上に匙ひとつ』は、済州島の田舎で過ごした成長期を表現する約150のサブタイトルで構成される。当時の済州島は静かで、個性的で、韓半島や発足したばかりの韓国政府と区別される独自のアイデンティティを持っていた。祖父母世代を理解するにはこの小説を読めば良い。

小説のタイトルは序盤に出てくる父の死の場面から付けられたもので、5ページ(英語版)に「匙」という単語が初めて登場する。本文では父について「永遠に匙を下ろしてしまったのだ」と書かかれている。

話の途中には李德九(イ・ドック)という人物も登場する。李德九は韓国政府だけでなく米国軍の武力措置に立ち向かって戦う済州島民のリーダーになる。作家は李德九の死を次のように表現した。「…両手を広げたまま傾けられた顔、片方の口元から流れでた血が固まっていたが、表情は眠っているように静かだった。そして執行員が胸のポケットにわざと差し込んでおいた匙1つ。その匙は遺体をからかっているように見えたが、それを見て笑う者は1人もいなかった…」。おそらく、地上にはいつでも匙1つくらいは存在しているようだ。

小説の背景が韓国に公式駐屯していた米軍統治下の済州島であることに注目する必要があるだろう。当時、済州島の法規制に対する根本的な責任は米軍にあったのだ。

小説が残酷な行為だけにフォーカスを当てているわけではない。泳ぎ、動物を捕まえ、走り回るなど子供時代の重要な日常も描いている。

2013年、この小説の英語版がジェニファー・リー(Jennifer M. Lee)の翻訳で出版された。前述したように、この英語版は韓国文学翻訳院とダーキー・アーカイブ出版社が共同で出す韓国文学叢書に含まれた。英語翻訳が単純で1950年代の不自然な英語の慣用句を使っているため、読者が韓国を思い浮かべたとき頭に描かれるイメージとは一致しないような気もする。間違った表現も頻繁に見られる。

それでも、自然の中で幼少期を過ごした当時の話を感動的に再現している。時間を遡ることはできないが、この小説のように素晴らしい回想録を読むことでその時代に戻ることができるだろう。

コリアネット グレゴリー・イーヴス記者

写真:韓国文学翻訳院

翻訳:イム・ユジン

gceaves@korea.kr