1979年7月初め、釜山(プサン)のある新聞社の記者が韓国の多島海地方の民謡文化を調査するために慶尚南道(キョンサンナムド)三千浦(サムチョンポ、現在の泗川市)にある勒島(ヌクト)を訪れた。面積わずか0.32㎢の小さな島で記者の目に映ったものは、民謡ではなく「無文土器」だった。釜山地域全体に及ぶ地表調査でも少量しか採集されなかった無文土器が、勒島では家々の塀や海辺、田んぼ、畑などいたるところに散在していたのだった。

記者はその一部を釜山大学博物館に持ち帰った。驚いた釜山大学博物館は、精密地表調査を実施するために動いた。調査の結果、無文土器だけでなく、日本の弥生土器など大量の外来系遺物が発見された。これにより、勒島は初期鉄器時代の国際貿易港であったことが判明した。かつて勒島で行われたアジアの貿易が世に姿を現したのだった。

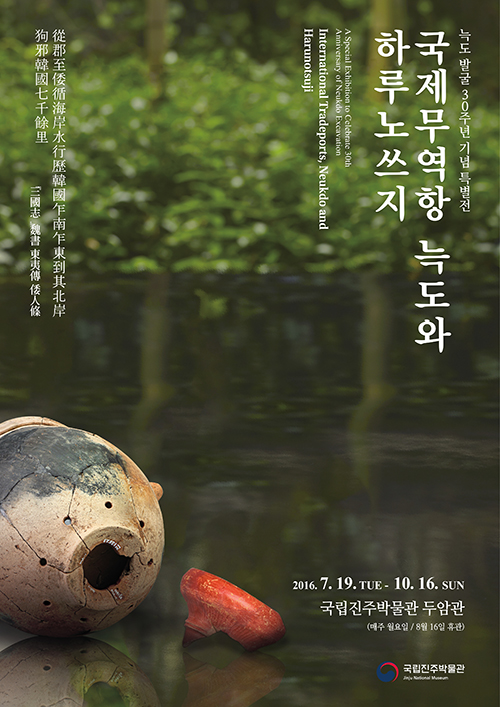

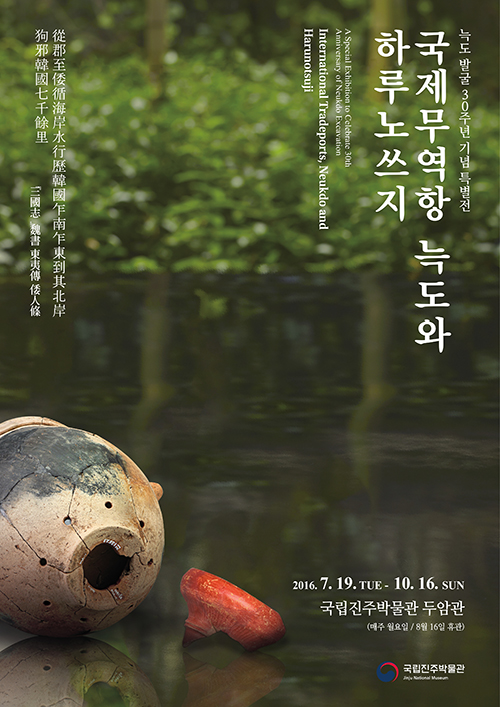

19日、国立晋州(チンジュ)博物館は泗川(サチョン)勒島遺跡の発掘30周年を迎え、勒島で出土した遺物1,000点余りを初めて一般に公開し、勒島を中心に繰り広げられた東アジアの貿易を復元した。延いては、主な貿易相手だった壱岐島の原の辻遺跡との比較展示をもって、当時の東アジアの海上貿易をより鮮明に再構成した。一支国博物館との連携のもと厳選した168点(日本の重要文化財13点を含む)の遺物も併せて展示している。

同展示は全3部で構成されている。

第1部「海の道を切り開く」では、中国~韓半島~日本列島を繋ぐ東アジアにおける貿易の起源と勒島が貿易港として栄えた理由を自然・地理的環境から探る。そういった意味から、勒島で本格的に貿易が行われる前の遺物である昌原(チャンウォン)網谷里(マンゴクり)、金海(キメ)会峴里(フェヒョンり)の出土品などの関連遺物を展示している。また、勒島と壱岐島の動植物などの生態資料をもとに自然環境を復元することで、貿易の中継地であった貿易港としての勒島と原の辻遺跡が成立した背景を明かしている。

本格的な海上貿易の実態は、第2部「海上貿易の中心に立つ」で再現されている。ここでは、2,000年前の壱岐島にあった船着場の施設や土木技術、当時、勒島を行き来した船の形、貿易港での具体的な生活像にフォーカスを当てている。また、楽浪土器、銅鏡、銅剣、象嵌管玉など中国系の遺物を紹介することで、対中国貿易の拠点としての勒島と原の辻の役割に注目する。さらに、様々な材料でつくられた分銅や硬貨、硯などを通じて、かつて貿易現場で行われたであろう各種の取引の痕跡を追う。とくに、日本列島から韓半島の沿海を経て中国に至るまでの多数の遺跡から出土した貿易の結果物を展示することで、当時の海上貿易を復元している。最後の第3部「海の道の安寧を祈る」では、当時の船乗りたちの生き方を墓や卜骨(ぼっこつ)などの儀礼関連の遺物らから覗き見ることができる。

コリアネット ウィ・テックァン記者

写真:国立晋州博物館

翻訳:イ・ジンヒョン

whan23@korea.kr

記者はその一部を釜山大学博物館に持ち帰った。驚いた釜山大学博物館は、精密地表調査を実施するために動いた。調査の結果、無文土器だけでなく、日本の弥生土器など大量の外来系遺物が発見された。これにより、勒島は初期鉄器時代の国際貿易港であったことが判明した。かつて勒島で行われたアジアの貿易が世に姿を現したのだった。

19日、国立晋州(チンジュ)博物館は泗川(サチョン)勒島遺跡の発掘30周年を迎え、勒島で出土した遺物1,000点余りを初めて一般に公開し、勒島を中心に繰り広げられた東アジアの貿易を復元した。延いては、主な貿易相手だった壱岐島の原の辻遺跡との比較展示をもって、当時の東アジアの海上貿易をより鮮明に再構成した。一支国博物館との連携のもと厳選した168点(日本の重要文化財13点を含む)の遺物も併せて展示している。

韓国の南海岸に浮かぶ小さな島、勒島。かつては韓・日・中の3国が貿易を行った貿易港だった

上空から見下ろした原の辻遺跡

同展示は全3部で構成されている。

第1部「海の道を切り開く」では、中国~韓半島~日本列島を繋ぐ東アジアにおける貿易の起源と勒島が貿易港として栄えた理由を自然・地理的環境から探る。そういった意味から、勒島で本格的に貿易が行われる前の遺物である昌原(チャンウォン)網谷里(マンゴクり)、金海(キメ)会峴里(フェヒョンり)の出土品などの関連遺物を展示している。また、勒島と壱岐島の動植物などの生態資料をもとに自然環境を復元することで、貿易の中継地であった貿易港としての勒島と原の辻遺跡が成立した背景を明かしている。

勒島で出土した五銖銭(上)と半両銭(下)。中国・漢の時代に鋳造された硬貨で、韓半島全域で出土している

勒島で出土した弥生土器。日本列島と韓半島の間で盛んに行われた貿易が垣間見える

原の辻遺跡で出土した五銖銭(上)と貨泉(下)。貨泉は、王莽が中国を治めていた頃(西暦8~23年)に作られた硬貨。中国の貨幣が韓半島と日本列島で広く使われたことを裏付けている

勒島で発見された木簡と筆。当時、取引を記録するのに使われたものと思われる

日本で出土した韓半島系の土器

本格的な海上貿易の実態は、第2部「海上貿易の中心に立つ」で再現されている。ここでは、2,000年前の壱岐島にあった船着場の施設や土木技術、当時、勒島を行き来した船の形、貿易港での具体的な生活像にフォーカスを当てている。また、楽浪土器、銅鏡、銅剣、象嵌管玉など中国系の遺物を紹介することで、対中国貿易の拠点としての勒島と原の辻の役割に注目する。さらに、様々な材料でつくられた分銅や硬貨、硯などを通じて、かつて貿易現場で行われたであろう各種の取引の痕跡を追う。とくに、日本列島から韓半島の沿海を経て中国に至るまでの多数の遺跡から出土した貿易の結果物を展示することで、当時の海上貿易を復元している。最後の第3部「海の道の安寧を祈る」では、当時の船乗りたちの生き方を墓や卜骨(ぼっこつ)などの儀礼関連の遺物らから覗き見ることができる。

コリアネット ウィ・テックァン記者

写真:国立晋州博物館

翻訳:イ・ジンヒョン

whan23@korea.kr

国立晋州博物館で行われている勒島発掘30周年記念の特別展は10月16日まで