次は、フランツ・カフカの『審判』(1925)。この作品は我々の存在のはかなさ、我々を支配する回し車のような人生、そのような人生を生きる無意味さ、無味乾燥な日々を、大きな力を前に非力な我々の統制力を論じている。

ミハイル・ブルガーコフの『巨匠とマルガリータ』(1967)はどうだろう。作中には、公園のベンチに腰掛け風刺と嘲笑を以って社会を切り刻む、ある男と悪魔の長い会話が登場する。

あるいは、ニコライ・ゴーゴリの『死せる魂』(1842)を思い浮かべてみよう。社会の欠陥と誤謬、資本主義と共産主義、堕落した政治家、理想主義者の虚偽、操られたシステム、世の狂気に対する諦めが描かれている。

この4作を材料にして作った美味な料理。それが崔仁勳(チェ・イヌン)の『広場』(1960)である。ソウルが革命とクーデターの嵐に飲み込まれた危うき時代に24歳の青年が書いたこの作品は、人生と宇宙、万物に大いなる疑問を投げかた若い男の自分自身との会話を描いている。

「立派なんかじゃなくて、仕方なく生きただけでしょう」(p.65)

崔仁勳の『広場』は1960年に月刊「夜明け(새벽)」を通じて初めて発刊され、2014年に英語に翻訳された

小説というよりは論文に近い『広場』は、人生とは何であり、なぜ我々はここに在り、至高の生き方とは何かという疑問を解き明かそうとする主人公イ・ミョンジュンを追っている。南韓で暮らすイ・ミョンジュン。彼には女がいる。そして北韓で暮らすイ・ミョンジュン。やはり、女がいる。そして彼は海を越えて遠い場所へと旅立つ。いつかはわかるであろう、しかし今はまだわからないどこかの砂浜へと。

作品について本格的に語る前に、英語版の翻訳について少し触れておきたい。翻訳者は本作の題名を『The Square』と訳した。しかし、それよりはギリシャ風なら『The Agora』、ローマ風なら『The Forum』とするのはどうだっただろうか。あるいは『The Plaza』と訳するのも悪くなかっただろう。現代の『広場』は、ディベートが起こり得る開かれた公の空間を意味する。会話、人々の相互関係、私的空間と公的空間といったニュアンスは、「square」よりも「agora」や「forum」などの単語により強く表れているのではないだろうか。

私的空間と公的空間の関係が端的に表れているのは、42ページ(英語版)に登場するイ・ミョンジュンとチョン先生の会話だ。「人間は己の密室だけでは生きていけません。人は広場とつながっているのです。政治は人間の広場のなかでも最も過酷な場所ではなかったのですか?外国なんかでは、なんだかんだ言ってもキリスト教が政治の根底を流れる澄んだ水のような役割をするでしょう?(中略)韓国の政治の広場には汚物とごみだけが積もっているのです。皆のものであるべき花を折っては自分の家の花瓶に挿して、噴水の蛇口を引っこ抜いては自分の家の便所に付けて、舗道を剥がしては自分の家の台所に敷いて」。

「人の体とは、虚無という名の庭にできた孤独の影であろう。(中略)人生とは、忘れるということを教わらなかった孤独の息子」(p.70)

2人の長い会話は3ページにわたり続く。チョン先生はミョンジュンに政治について問い、ミョンジュンは独白に近い批判を3ページにかけて吐き出す。チョン先生がミョンジュンに問いかける。「政治はどうだね?」。3ページが過ぎてやっと崔仁勳はミョンジュンの独白でこうまとめる。「謎はここにあるのです。ああ、良き父。人民の悪しき使い。個人だけがあり、国民はありません。(中略)必要な略奪と詐欺さえ終わってしまえば、広場は空っぽになります。広場が死んだ場所。それが南韓ではないのですか?」(p.44)

興味深いことに、ミョンジュンこのような批判はチョン先生が手に入れた古代エジプトのミイラの実物を見た直後に続く。崔仁勳は、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』(1818)でそうあるように、あるいはブルガーコフの『巨匠とマルガリータ』並みにありのままのイメージで、ミョンジュンを死に直面させる。24歳の作家が死を思い浮かべるうえで、防腐処理された死体、それ以上のものがあるだろうか。

「誰かが誰かを知っていると言うこと、こんな間違いは他にない。人が知ることができるのは己のみ」(p.64)

ミョンジュンは人生を知り、恋に落ち、ソウルを彷徨い、警察に尋問され、性と愛の罪悪感を覚え、南韓の生活に興味を感じられず、北韓に行き、労働新聞編集部の記者になり、恋に落ち、共産党員に尋問され、性と愛の罪悪感を覚え、北韓の生活に興味を感じられず、韓国戦争(=朝鮮戦争)中に南韓に送られ、戦場で昔の恋人と再会し、結局は北韓と中国の兵士と共に米軍と国連軍の捕虜になり、相手が共産主義者であれ資本主義者であれ「中立国!」と5回叫び、インド人の将校と親しくなり、ビクトリア港の美しい夜景を目の当たりにし、そうして夕陽の中へと消えていく。読者が感受性が豊かでポジティブなマインドの持ち主であれば、そのような結末でミョンジュンが幸せになれるだろうと考えるはずだ。

「満州でしか見られないあの夕焼けは、突然この世が燃え盛る火の海に飲み込まれたかのような息を呑む光景だった」(p.90)

『広場』の著者、崔仁勳

93ページでミョンジュンは国境を越え北韓へ向かう。女性と交わったことに対する罪悪感も理由ではあったが、一番の理由は「広場」、自分が存在するための新しい場所を探すためだった。革命に向けられた熱意と人民に対する情熱、そして躍動する国家を夢見てミョンジュンは兄弟の国へと向かう。だが、やがてミョンジュンの夢は粉々に砕かれてしまう。北韓にも「広場」はなかったのだ。

ミョンジュンが北方で目にしたのは灰色の共和国だった。この満州の夕焼けのように血のように真っ赤に燃え、国を運命を変えようと心躍らせる共和国ではなかった。それよりも彼を驚かせたのは、コミュニストが浮かれたり過激であることが望まれていなかったということだった。ミョンジュンがこの地の有様を感じたのは、北韓に来てすぐに党の命令で主要都市を講演して回ったときだった。学校、工場、市民会館を埋め尽くす気の抜けた顔。ただ、座っていた。彼らの顔からは何も響いてこなかった。革命の共和国に暮らす情熱に満ちた市民の顔ではなかった。(p.93)

『広場』を読みながら1960年の北韓について接することで、韓国が独立してから71年も経つのかと改めて思った。平壌(ピョンヤン)とソウルがそれぞれソ連と米国の援助のもと政府を樹立してからは68年、韓国戦争(1950~1953)からは63年が過ぎた。第3次経済開発5カ年計画(1972~1976)により南韓の経済が急速な成長を遂げ始めたのが44年前、韓国がOECD入りを果たしたのが20年前だ。崔仁勳が描写している北韓の姿は、当時も今も何ら変わりない。

南北の政府がいずれも主張しているように「ひとつの韓国」というものがあるのであれば、そして両政府がともに韓国戦争以前の韓国の後継者だと主張するのであれば、韓国としては厄介な問題に他ならない。一方で、南北の政府を「道徳」という基準で比べるのであれば、より道徳的であるのは韓国政府だ。少なくない短所があるものの、ソウルか平壌のどちらかを選ぶとなれば答えはただ1つ、ソウルだ。こうなってしまえば、北韓に蔓延する人権侵害は、コールリッジの詩句を借りるなら、南韓の首にかけられたアルバトロス、南韓にとっての足かせだ。北韓国民を独裁者の弾圧から守るのも韓国政府の道徳的任務であろう。それによって韓国政府は自らが犯した過去の過ちだけでなく、混沌の1945~1949年がもたらした共産主義の中国と民主主義の台湾というもう1つの結果も正すことができるはずだ。

個人の「欲望」がタブー視される地。北韓社会を覆う重い空気は、このタブーと言う名の雲によるものだった。人民が主であるという言葉で縛りつけ、主が自らのために働くのに怠けるのかと鞭で打たれると、不幸な運命のために主になってしまった牛たちは、意味もわからず足を前に運ぶ。「一等になっても賞品はない」のに、誰が走ろうとするだろうか?党が走れというから走りはするが、ただ適当に走っているふりをするだけだった。人が描いたそれらしき夢がどうしてこんなことになってしまったのか、まだ誰も見当がつかず、ひょっとするとこの束縛が打ち出の小槌になるかもしれないと期待しながら。広場には操り人形がいるだけで、人はいなかった。(p.105)

格式や微妙な礼儀の煩わしさのようなものが、面倒で無駄なものに思える戦場だった。姿のない死の影と向き合って過ごさねばならない日々、彼らは互いの身体から不安ともどかしさを取り除く力を手探りで探していた。(p.128)

しかし、崔仁勳の小説は地政学的な議論よりは、ただ人間そのものを追及している。読者はミョンジュンの頭の中で繰り広げられる感情、人生に対する疑問、欲望とともにする。ミョンジュンは自分だけの広場で「中立国!」と5回叫ぶ。最後の場面では、中立国へと釈放される捕虜を乗せた船が海を進む最初のシーンへとつながる。

中立国。私を知る者が誰もいない地。一日中、街を歩いても肩をぶつける人が誰もいない街。私がどんな人間だったか知らないだけでなく、知ろうとする者もいない。(p.145)

結局、ミョンジュンは自由を得る。実存の広場から脱け出し、自分だけの部屋の中で。

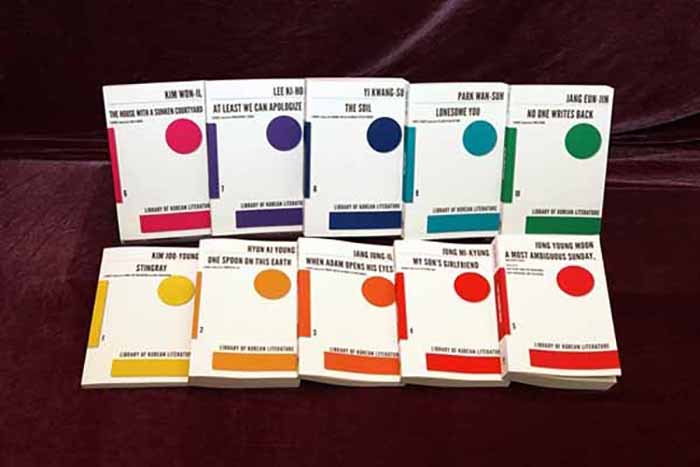

韓国文学翻訳院と米出版社ダーキー・アーカイブ が共同出版した韓国文学叢書

───────────────────────────────

崔仁勳(1936~)は1960年、24歳の頃に文芸誌「夜明け」に小説『広場』を発表し、1966年には同作で東仁人文学賞を受賞した。英語版は米イリノイ芸術委員会と韓国文学翻訳院の支援を受け、2014年に米出版社ダーキー・アーカイブから出版された。翻訳は韓国文学翻訳院のキム・ソンゴン院長が手掛けた。

※作品からの抜粋のページは、すべて英語版基準。

コリアネット グレゴリー・イーヴス記者

写真:韓国文学翻訳院

翻訳:コリアネット チャン・ヨジョン記者、イ・ジンヒョン

gceaves@korea.kr