ユン・ジョンスクの壁画「牙山(2025)」。故郷である忠清南道・牙山の風景を、下絵なしに直観的に描いた=シャルル・オデゥアン

[シャルル・オデゥアン]

韓国の近現代水彩画の流れが一目でわかる展示が開催された。

21日、忠清北(チュンチョンブク)道にある国立現代美術館清州(チョンジュ)館で、展示会「水彩:水を描く」が開かれた。

展示では、韓国近現代作家34人の作品99点が紹介される。美術館が所蔵する作品のみで構成された。このうち約20点は初公開の作品だ。

キム・ソンヒ国立現代美術館長は18日、清州館で行われたメディア発表会で「今回の展示は、水彩画の作品だけで構成されており、国立現代美術館の初めての試みである」とし、「一般の方たちにもにじみのある水彩画が持つ特性にフォーカスを置き、一つのジャンルとして確立させようとした」と説明した。

今回の展示では水彩画の魅力である透明感やにじみの美しさなどに注目した。水彩画の特性が、近代美術から現代美術に至るまでどのように発展してきたのかをうかがい知ることができる。

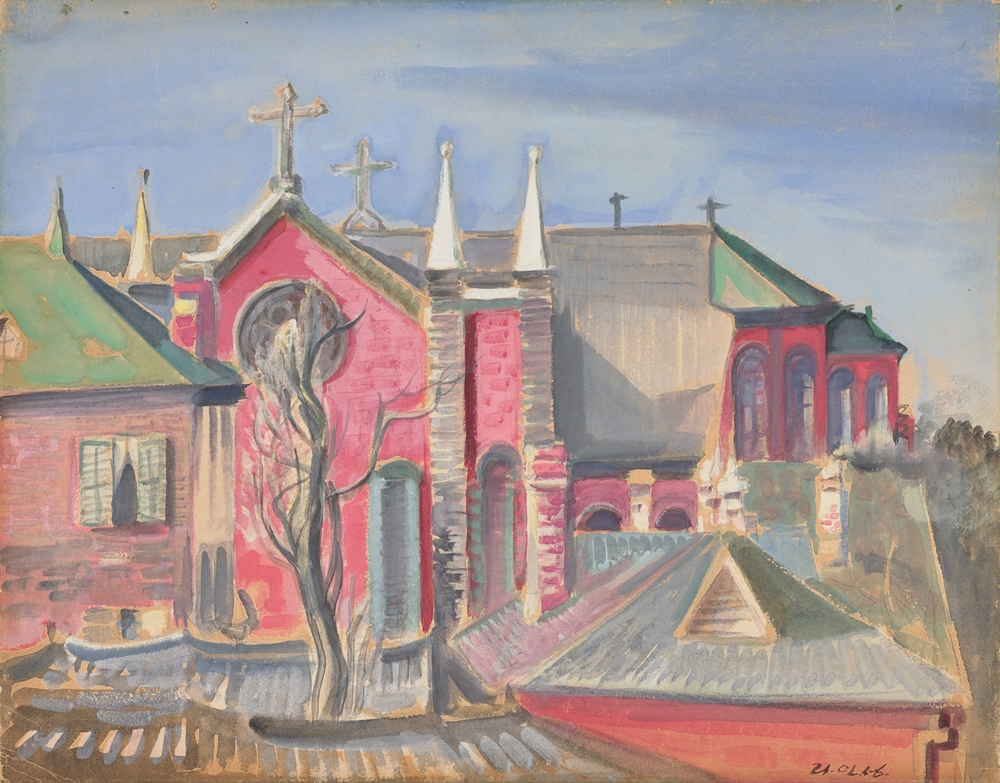

イ・インソンの「桂山洞聖堂(1930年代)」。イ・インソンは不透明な水彩画技法と後期印象主義的な表現を活用し、多様な表現に挑戦した=国立現代美術館

第1部では1900年代初めに、韓国で水彩画がどのように定着したのかについて紹介する。当時の画家たちは、画板を持って野外で自然を観察しながら水彩画を描いた。

初の水彩画展示会を開いたソ・ドンジンは、大邱(テグ)の市街地を描いた。朝鮮美術展覧会において水彩画で入賞したソン・イルボンは、風景と静物を西洋画的技法で描いた。

キム・ミョンスクの作品=シャルル・オデゥアン

第2部では、油絵が中心となる中、水彩画で新しい試みを披露した作品が鑑賞できる。伝統的な技法から抜け出し、実験的なチャレンジを試みた作品が目立つ。作家たちは風景の描写をする際にも、自身の内面や精神性を水彩画で表現しようとした。

リュ・インは不安について色彩で表した。キム・ミョンスクは苦痛と現実についてストレートに描いた。

パク・ソボの「妙法No.355-86(1986)」=シャルル・オデゥアン

第3部では1970年代半ば、韓国の画壇に大きな影響を及ぼした単色化の傾向を紹介する。この時期の水彩画は、形式や材料における多様なアレンジが行われ、抽象画がブームになった。

絵の具のにじみを活用して色を表現するキム・ジョンジャ、透明に透けて見える水彩と和紙の特徴を生かして、花びらを表現したクァク・イクシンなどの作品に出会うことができる。

2階に展示されたチョン・ヒョンソンの「並んで歩く昼と夜(2017-2018)」。インターネットで集めたイメージをもとに、水彩画にした大型作品。組み合わせは自由に変えられる=シャルル・オデゥアン

今回の展示を企画したチョン・ジェイム学芸研究員は「水彩画は、作家が自分だけの造形言語を探求する独創的なツールである」とし、「展示を通じて水彩画を鑑賞し、実際に描いてみることだ。今の環境に息苦しさやつらさを感じる人は、しばらくの間、それを忘れることができるだろう。透明で清涼感のある水彩画の魅力を感じてほしい」と話した。

観覧料は2000ウォンで、展示は9月7日まで。

国立現代美術館清州(チョンジュ)館は2018年12月に開館した。国立現代美術館は、果川(クァチョン)、徳寿宮(トクスグン)、ソウル、清州に計4つの本館がある。半世紀の間、タバコ工場として利用されていた空間を再建築し、一般的には公開されない所蔵品を中心に展示している。清州美術館へは、ソウルから車で約2時間かかる。

caudouin@korea.kr