南相九

東北アジア歴史財団

日本政府は何を約束したのか。

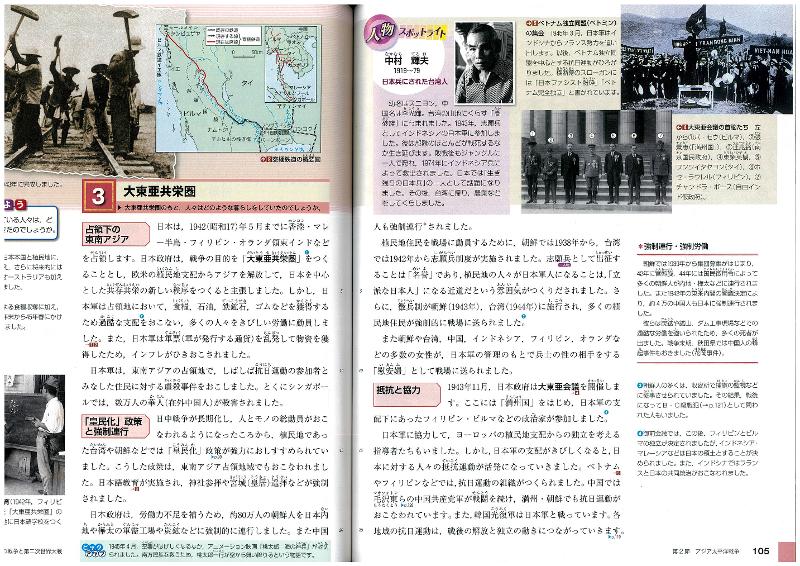

明治日本の産業革命遺産(23施設)は、2015年の第39回世界遺産委員会でユネスコの世界遺産リストに登録された。当時、ユネスコ世界遺産委員会は、韓半島出身者の強制労役を含む産業遺産施設の歴史全体を示すよう勧告した。それを受け、日本政府は、植民地時代に韓半島出身者が労働を強いられたことや、その犠牲者を記憶することなどを踏まえ、情報センター設立を約束した。日本政府が約束した歴史的な事実は、日本の小中高校の教科書にもある内容だ。

明治日本の産業革命遺産に設置された案内文= 南相九撮影

日本政府は、国際との約束を破棄し、記憶を歪曲している。

ここ5年間、日本政府は国際社会との約束を守っていない。23施設の案内文には、強制動員や強制労役などの問題は言及されていない。日本が西洋から非西洋世界への技術移転と日本の伝統文化を融合させ、明治時代までに急速な発展をとげた炭鉱、鉄鋼業、造船業に関する文化遺産であるという話のみが展示されている。

日本の近代化を支えた産業革命は、侵略戦争と深く関わっている。日本は産業化の成果物である、大砲・軍艦・石炭をアジア侵略の材料として利用した。日本政府は1995年の村山内閣総理の談話を通じて、植民地支配と侵略によってアジア諸国の人々に対し、損害を与えたことに謝罪し、反省した。安倍晋三総理もこの談話を継承していくと表明したが、事実とは異なった誇らしい歴史に変えたのだ。

日本政府は6月、ユネスコの世界文化遺産に登録された長崎市の軍艦島など「明治日本の産業革命遺産」を説明する施設「産業遺産情報センター」(東京都新宿区)を一般公開した。しかし、韓国・中国出身の労働者や捕虜となった連合国の軍人が炭鉱などに強制動員され、厳しい環境の下で働かされたという展示内容はなく、差別や虐待などはなかったという軍艦島の元島民の証言が展示されている。

日本高等学校教科書・日本史A(実教出版)における強制動員・強制労役の一部分=東北アジア歴史財団

国際の無関心が日本政府の態度を変化させた。

日本政府が約束を守っていないことについては、歴史的事実の検討が不十分であるためか、被害を証言する人を見つけることができなかったのか。前述したように、歴史的事実は日本の教科書にも書いてある。被害者の証言について、すでに公開されたものもあり、日本企業に対する訴訟での証言もある。いくらでも探すことができるのだ。それにもかかわらず、日本はなぜ約束を守ろうとしないのか。2015年当時、条約締結国21カ国は日本の態度に注目したが、今は関心を示していない。この無関心が日本政府の態度の変化をもたらしたといえる。

約束破棄は、ユネスコに挑戦することだ。

ユネスコは、二度にわたる世界大戦の反省を踏まえ、再発を防ぐために設立された。世界遺産制度は、普遍的価値を持つ遺産を人類の共通資産として保護することを目指す。そのため、世界遺産制度が日本の歴史を美化する道具になってはいけない。これはユネスコの存在そのものに挑戦するということだ。

歴史的事実に耳を傾け、共通の記憶を作ろう。

日本の挑戦に対応する最高の武器は、歴史的事実に耳を傾けることだ。日本の産業遺産の歴史を共に記憶し、覚えていかなければならない。日本の産業情報センターは、人類の共通資産である。日本政府が約束を守らなければ、私たちでそれを守っていくしかない。これ

は私たち全員の権利と責任だ。

東北アジア歴史財団の南相九(ナム・サング)研究員は、2005年に千葉大学で博士学位を取得した。博士論文のテーマは「戦後日本における戦争犠牲者の記憶 : 国家による戦没者の追悼・顕彰・補償」。2007年から東北アジア歴史財団で東北アジアにおける歴史葛藤と和解について研究を行っている。