クラシックのメッカ、ドイツの音楽賞「エコー賞」で、韓国人の音楽家が賞に輝いた。

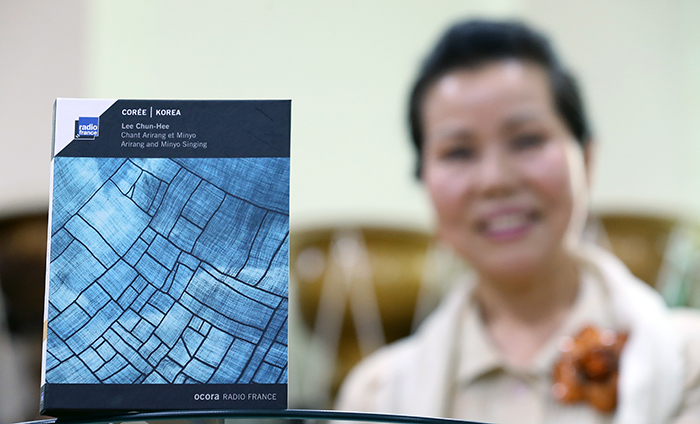

5月15日、名唱のイ・チュニさん(67)が、アルバム「アリランと民謡(Arirang and Minyo Singing)」でドイツ・レコード批評家賞を受賞した。

このアルバムは、今年1月にフランスの国営ラジオ局「ラジオ・フランス」を通じ、フランスを含む約60の国で発売された。このアルバムには、イさんが50年間にわたる民謡人生の中で何度も何度も歌い続けてきた「キンアリラン」や「クアリラン」「アリラン」「ノレッカラク」「倡夫打令」「ノドゥルガンビョン」「太平歌」など代表的な京幾民謡11曲が収録されている。

イさんは、「そのときの感激は言葉で言い表すことができない。朝、ドイツから電話があって受賞の知らせを聞いたとき、これまでのことが一度に思い出され、胸がいっぱいになって涙があふれた」と受賞の感想を語る。

彼女は、「個人的な賞、個人的な喜びである前に“京幾民謡の快挙”と思う。とても感動的な瞬間だった」と話す。

ドイツ・レコード批評家賞は、ドイツのみならず、欧州でも広く知られる音楽賞だ。1980年の制定以来、毎年ドイツの音楽評論家や音楽学者、放送人ら145人以上が審査委員として参加し、29分野にわたって受賞作を選定する。

審査に参加したドイツ人音楽学者のヤン・ライショウ氏は、「(イさんのアルバムは)」巫俗信仰の背景を持つ韓国民謡が芸術的音楽に変化したもの」と評した。

イさんは、50年間にわたって京幾民謡に没頭してきた音楽家だ。厳しい家庭事情と両親の強い反対にもめげず、ただ旋律が美しいという理由だけで最後まであきらめようとしない“頑固な”少女だった。

彼女は、ふとしたきっかけで知った民謡教室で京幾民謡の名唱、イ・チャンベさんに出会った。そこから彼女の民謡人生が始まった。それ以来10年間、イ・チャンベさんとともに民謡の道を歩み、当時最高の名唱で京幾民謡の芸能保有者、アン・ビチュイさんのの門下に入り、日進月歩の成長を遂げていった。

1997年、彼女は50歳で師匠のアン・ビチュイさんの後を継いで京幾民謡芸能保有者となり、「名唱」に認定される。

彼女は現在、大学と韓国伝統芸術学校で音楽を指導している。イさんに50年間の民謡人生について聞いた。

- 16歳で京幾民謡を習い始めて以来50年間、京幾民謡に没頭してきたそうだが、京幾民謡を一言で説明するなら。

京幾民謡は、「ソウルの音」であるといえる。つまり、京幾道とソウルを中心とした音だ。京幾民謡は、音がとても爽やかだ。そして、音が明るくて透明でとても澄んでいる。とても魅力的だ。

- 京幾民謡に魅了されたきっかけは。

私は根っからのソウルっ子だ。ソウルで生まれ、ずっとソウルで暮らしてきた。だから、京幾民謡に魅かれるのではないだろうか。私の幼少時代は京幾民謡が大衆歌謡で、ラジオから頻繁に流れていた。初めて聴いた瞬間、その澄んだ音に魅了された。聴くたびに言葉では説明できない余韻が残った。道を歩いているときに京幾民謡が聞こえてきたら、足を止めて最後まで聴くほどだった。

そのときは京幾民謡の教室があることを全く知らず、音楽が好きだったので大衆歌謡の教室に3年間通った。そして、民謡教室があることを知り、そこに通うようになった。そこでイ・チャンベ先生に出会った。

ある日、イ先生に「あなたにとって歌とは何か」と聞かれたことがある。その答を見つけようと、死に物狂いで稽古に励んだ。当時は録音機がなかったので、稽古のときはいつも耳で聞いて音を覚えるしかなかった。いつも歌いながら道を歩いていたので、何度も電信柱にぶつかった。

- 京幾民謡の魅力とは。

初めて京幾民謡を聴いた瞬間、体中に鳥肌が立った。先生の膝のリズムに合わせて歌ったら、「あなたどこかで民謡を習ったわね」と言われ、民謡を習うのは初めてだといっても信じてもらえなかった。3カ月経つと、少しつまらなさを感じるようになった。習っているときはとても楽しいのだが、稽古が終わると「こんなの習ってどうするの」という思いが湧いてきた。屋根裏のような狭い部屋に輪になって座り、チャングの音に合わせて歌を習うのがとてもみすぼらしく思えるのだった。

それでも次の日、先生と一緒に歌っていると前日のことは全て忘れ、「やはりこの道にきて良かった」と思った。それを数百回、数千回と繰り返す葛藤の連続だった。でも、やればやるほど好きになっていった。鳥肌が立つほど。

‐「この道を行こう」と決心したきっかけは。また、50年間この道を歩めた最大のモチベーションは。

イ・チャンベ先生との出会いに続き、アン・ビチュイ先生に出会ったことだ。アン先生が1975年に京幾民謡芸能保有者に指定され、私を後継者に指名したとき、「私が歩むべき道はこの道」と心に決めた。

この道は、好きでなければ歩むことができない。民謡に狂った人でなければ歩めない。決心した後も自分との戦いの連続だった。でも、今は違う。「最高の名唱」になるという目標だけに向かって走り続けている。

一部の演出家たちには、私が美人ではないと指摘された。それから一層稽古に励んだ。「足りない部分は実力で認めてもらおう。そして、最高の国楽家になろう」と決心し、稽古に稽古を重ねた。

- 民謡の世界で紆余曲折が多かったと思う。いちばん辛かったことは。

経済的な問題だ。10年、20年と血の滲むような努力をしたが、それに見合うだけの対価はなかった。口にするのが恥ずかしいほどの待遇だった。やめたほうがいいのではと何度も思った。

こんなこともあった。バスを乗り継いでいかなければならなかったが、お金がなくて乗り換えられず、残りの距離を歩いていった。それほど、いつもお腹を空かしていた。

それから歳月が流れ、1996年に「国楽の年」が制定された。そのときは、とても感激した。「努力していれば、いつか実るときが来る」と涙があふれた。そのときから国楽家は忙しくなった。呼ばれる機会が多くなり、国楽に関心を持つ人が多くなった。また、大学に国楽科ができ、地域文化センターに民謡講座が開設させるようになった。

そんなとき、また衝撃的なことが起きた。1997年1月、アン・ビチュイ先生が亡くなったのだ。アン先生の弟子になって以来、毎日付き添ってきた。単なる師匠ではなく、家族のような、母親のような方だった。先生が亡くなったときは、天地が崩れ落ちたかのようなだった。

- ひどい舞台恐怖症だったそうだが、どうやって克服したか。

座って立ち上がるのを繰り返すことで恐怖症を克服した。1985年に初めて公演発表会をしたが、舞台恐怖症をなくそうと1年前から座って立ち上がる訓練を繰り返してきた。脂汗をかきながら、足に筋肉がつくほど1年間続けたら、恐怖症がなくなった。走りながら歌えるほど実力がつき、発表会は成功した。そのときから「名唱」と呼ばれるようになった。

今は違うプレッシャーを感じている。私に対する期待、私に与えられた責任がプレッシャーになっている。「名唱なのにこの程度か」といわれないように、さらに稽古を重ね努力している。

舞台というものはとても恐ろしい。大小にかかわらず、どんな舞台も緊張する。だから、教え子にも「舞台に大きい小さいはない。全ての舞台が大きな舞台だ」と話している。どんなに小さな舞台でも、観客は近くで耳を澄まして私たちの歌を聴いているのだから。どんな舞台でも全力を尽くし、視線や手の動きの一つひとつ全てに気を配らなければならない。

- ドイツやフランスといった欧州でも公演を開き、海外の観客にも京幾民謡を発信している。50年前と比べて海外の反応が変わったという実感はあるか。

フランスでは年に3回、大規模なイベントが開かれている。その一つが今年3月にパリで開かれた「想像祭り」で、そこで開幕記念の公演をした。ドイツ・レコード批評家賞を受賞したアルバムに収録されている曲を披露した。京幾民謡がこうした大規模なイベントの幕開けを告げるのは、「奇跡」といっていた。とても感動的だった。これまで苦労してきたことが走馬灯のように頭に浮かんだ。

2011年にドイツでワンマン公演をしたときも同じような感動を感じた。韓国語を全く知らないドイツ人が私の歌を黙って聴く姿に感動した。「アリラン」や「回心曲」などを歌ったが、公演が終わると大きな拍手と多くの称賛を受けた。とても嬉しかった。

- 叶えたい夢は。

団員たちに給料を渡せる京幾民謡劇団を創設したい。国楽というのは、なかなか接する機会の少ないジャンルで、その夢を実現するのは容易ではないのは確かだ。現在、国楽幼稚園があり、国楽中学・高校はあるが、小学校はない。幼いときにしっかり基礎を学ばせてこそ、名唱を育成することができる。国楽小学校ができれば、もっと素晴らしい名唱が誕生するのではないかと思う。

- 50年前に答えられなかったイ・チャンベ先生の質問「歌とは何か」の答は見つかったか。

歌は、命、人生だと思う。多くの挫折があったが、民謡が嫌で挫折したのではなく、自分の能力のなさに挫折しながらここまで来ることができた。今振り返ると、「そう、民謡は私の人生だったんだ」と思える。教え子全員が、私のように民謡を人生の一部と思えるようになってほしい。

コリアネット ソン・ジエ記者

jiae5853@korea.kr

5月15日、名唱のイ・チュニさん(67)が、アルバム「アリランと民謡(Arirang and Minyo Singing)」でドイツ・レコード批評家賞を受賞した。

このアルバムは、今年1月にフランスの国営ラジオ局「ラジオ・フランス」を通じ、フランスを含む約60の国で発売された。このアルバムには、イさんが50年間にわたる民謡人生の中で何度も何度も歌い続けてきた「キンアリラン」や「クアリラン」「アリラン」「ノレッカラク」「倡夫打令」「ノドゥルガンビョン」「太平歌」など代表的な京幾民謡11曲が収録されている。

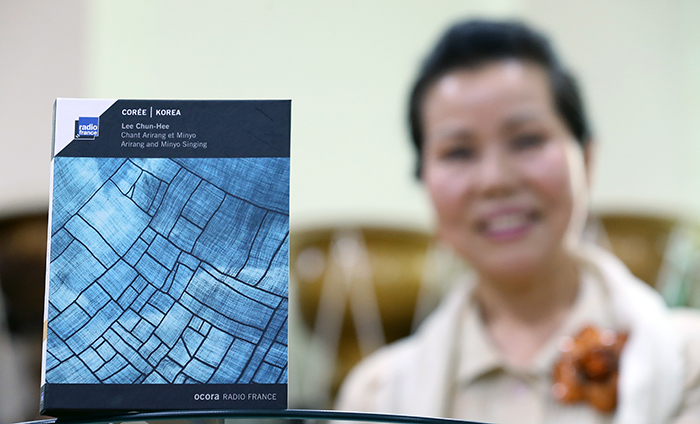

約50年間、ひたすら京幾民謡の道を歩んできた名唱のイさん(写真:チョン・ハン記者)

イさんは、「そのときの感激は言葉で言い表すことができない。朝、ドイツから電話があって受賞の知らせを聞いたとき、これまでのことが一度に思い出され、胸がいっぱいになって涙があふれた」と受賞の感想を語る。

彼女は、「個人的な賞、個人的な喜びである前に“京幾民謡の快挙”と思う。とても感動的な瞬間だった」と話す。

ドイツ・レコード批評家賞は、ドイツのみならず、欧州でも広く知られる音楽賞だ。1980年の制定以来、毎年ドイツの音楽評論家や音楽学者、放送人ら145人以上が審査委員として参加し、29分野にわたって受賞作を選定する。

審査に参加したドイツ人音楽学者のヤン・ライショウ氏は、「(イさんのアルバムは)」巫俗信仰の背景を持つ韓国民謡が芸術的音楽に変化したもの」と評した。

昨年10月27日に大統領府で開かれた公演「文化隆盛の韓国の味わい、韓国の風情-アリラン」で、「アリラン」を熱唱するイさん(写真:チョン・ハン記者)

イさんは、50年間にわたって京幾民謡に没頭してきた音楽家だ。厳しい家庭事情と両親の強い反対にもめげず、ただ旋律が美しいという理由だけで最後まであきらめようとしない“頑固な”少女だった。

彼女は、ふとしたきっかけで知った民謡教室で京幾民謡の名唱、イ・チャンベさんに出会った。そこから彼女の民謡人生が始まった。それ以来10年間、イ・チャンベさんとともに民謡の道を歩み、当時最高の名唱で京幾民謡の芸能保有者、アン・ビチュイさんのの門下に入り、日進月歩の成長を遂げていった。

1997年、彼女は50歳で師匠のアン・ビチュイさんの後を継いで京幾民謡芸能保有者となり、「名唱」に認定される。

昨年10月27日に大統領府で開かれた公演「文化隆盛の韓国の味わい、韓国の風情-アリラン」に出演したイさん(左から2人目)が、パク・クネ大統領(右から4人目)や他の出演者らと一緒にアリランを歌っている(写真:チョン・ハン記者)

彼女は現在、大学と韓国伝統芸術学校で音楽を指導している。イさんに50年間の民謡人生について聞いた。

- 16歳で京幾民謡を習い始めて以来50年間、京幾民謡に没頭してきたそうだが、京幾民謡を一言で説明するなら。

京幾民謡は、「ソウルの音」であるといえる。つまり、京幾道とソウルを中心とした音だ。京幾民謡は、音がとても爽やかだ。そして、音が明るくて透明でとても澄んでいる。とても魅力的だ。

- 京幾民謡に魅了されたきっかけは。

私は根っからのソウルっ子だ。ソウルで生まれ、ずっとソウルで暮らしてきた。だから、京幾民謡に魅かれるのではないだろうか。私の幼少時代は京幾民謡が大衆歌謡で、ラジオから頻繁に流れていた。初めて聴いた瞬間、その澄んだ音に魅了された。聴くたびに言葉では説明できない余韻が残った。道を歩いているときに京幾民謡が聞こえてきたら、足を止めて最後まで聴くほどだった。

そのときは京幾民謡の教室があることを全く知らず、音楽が好きだったので大衆歌謡の教室に3年間通った。そして、民謡教室があることを知り、そこに通うようになった。そこでイ・チャンベ先生に出会った。

ある日、イ先生に「あなたにとって歌とは何か」と聞かれたことがある。その答を見つけようと、死に物狂いで稽古に励んだ。当時は録音機がなかったので、稽古のときはいつも耳で聞いて音を覚えるしかなかった。いつも歌いながら道を歩いていたので、何度も電信柱にぶつかった。

教え子たちに京幾民謡を指導するイさん(写真:チョン・ハン記者)

- 京幾民謡の魅力とは。

初めて京幾民謡を聴いた瞬間、体中に鳥肌が立った。先生の膝のリズムに合わせて歌ったら、「あなたどこかで民謡を習ったわね」と言われ、民謡を習うのは初めてだといっても信じてもらえなかった。3カ月経つと、少しつまらなさを感じるようになった。習っているときはとても楽しいのだが、稽古が終わると「こんなの習ってどうするの」という思いが湧いてきた。屋根裏のような狭い部屋に輪になって座り、チャングの音に合わせて歌を習うのがとてもみすぼらしく思えるのだった。

それでも次の日、先生と一緒に歌っていると前日のことは全て忘れ、「やはりこの道にきて良かった」と思った。それを数百回、数千回と繰り返す葛藤の連続だった。でも、やればやるほど好きになっていった。鳥肌が立つほど。

‐「この道を行こう」と決心したきっかけは。また、50年間この道を歩めた最大のモチベーションは。

イ・チャンベ先生との出会いに続き、アン・ビチュイ先生に出会ったことだ。アン先生が1975年に京幾民謡芸能保有者に指定され、私を後継者に指名したとき、「私が歩むべき道はこの道」と心に決めた。

この道は、好きでなければ歩むことができない。民謡に狂った人でなければ歩めない。決心した後も自分との戦いの連続だった。でも、今は違う。「最高の名唱」になるという目標だけに向かって走り続けている。

一部の演出家たちには、私が美人ではないと指摘された。それから一層稽古に励んだ。「足りない部分は実力で認めてもらおう。そして、最高の国楽家になろう」と決心し、稽古に稽古を重ねた。

- 民謡の世界で紆余曲折が多かったと思う。いちばん辛かったことは。

経済的な問題だ。10年、20年と血の滲むような努力をしたが、それに見合うだけの対価はなかった。口にするのが恥ずかしいほどの待遇だった。やめたほうがいいのではと何度も思った。

こんなこともあった。バスを乗り継いでいかなければならなかったが、お金がなくて乗り換えられず、残りの距離を歩いていった。それほど、いつもお腹を空かしていた。

それから歳月が流れ、1996年に「国楽の年」が制定された。そのときは、とても感激した。「努力していれば、いつか実るときが来る」と涙があふれた。そのときから国楽家は忙しくなった。呼ばれる機会が多くなり、国楽に関心を持つ人が多くなった。また、大学に国楽科ができ、地域文化センターに民謡講座が開設させるようになった。

そんなとき、また衝撃的なことが起きた。1997年1月、アン・ビチュイ先生が亡くなったのだ。アン先生の弟子になって以来、毎日付き添ってきた。単なる師匠ではなく、家族のような、母親のような方だった。先生が亡くなったときは、天地が崩れ落ちたかのようなだった。

イさんは、「民謡は私の人生」という(写真:チョン・ハン記者)

- ひどい舞台恐怖症だったそうだが、どうやって克服したか。

座って立ち上がるのを繰り返すことで恐怖症を克服した。1985年に初めて公演発表会をしたが、舞台恐怖症をなくそうと1年前から座って立ち上がる訓練を繰り返してきた。脂汗をかきながら、足に筋肉がつくほど1年間続けたら、恐怖症がなくなった。走りながら歌えるほど実力がつき、発表会は成功した。そのときから「名唱」と呼ばれるようになった。

今は違うプレッシャーを感じている。私に対する期待、私に与えられた責任がプレッシャーになっている。「名唱なのにこの程度か」といわれないように、さらに稽古を重ね努力している。

舞台というものはとても恐ろしい。大小にかかわらず、どんな舞台も緊張する。だから、教え子にも「舞台に大きい小さいはない。全ての舞台が大きな舞台だ」と話している。どんなに小さな舞台でも、観客は近くで耳を澄まして私たちの歌を聴いているのだから。どんな舞台でも全力を尽くし、視線や手の動きの一つひとつ全てに気を配らなければならない。

- ドイツやフランスといった欧州でも公演を開き、海外の観客にも京幾民謡を発信している。50年前と比べて海外の反応が変わったという実感はあるか。

フランスでは年に3回、大規模なイベントが開かれている。その一つが今年3月にパリで開かれた「想像祭り」で、そこで開幕記念の公演をした。ドイツ・レコード批評家賞を受賞したアルバムに収録されている曲を披露した。京幾民謡がこうした大規模なイベントの幕開けを告げるのは、「奇跡」といっていた。とても感動的だった。これまで苦労してきたことが走馬灯のように頭に浮かんだ。

2011年にドイツでワンマン公演をしたときも同じような感動を感じた。韓国語を全く知らないドイツ人が私の歌を黙って聴く姿に感動した。「アリラン」や「回心曲」などを歌ったが、公演が終わると大きな拍手と多くの称賛を受けた。とても嬉しかった。

- 叶えたい夢は。

団員たちに給料を渡せる京幾民謡劇団を創設したい。国楽というのは、なかなか接する機会の少ないジャンルで、その夢を実現するのは容易ではないのは確かだ。現在、国楽幼稚園があり、国楽中学・高校はあるが、小学校はない。幼いときにしっかり基礎を学ばせてこそ、名唱を育成することができる。国楽小学校ができれば、もっと素晴らしい名唱が誕生するのではないかと思う。

- 50年前に答えられなかったイ・チャンベ先生の質問「歌とは何か」の答は見つかったか。

歌は、命、人生だと思う。多くの挫折があったが、民謡が嫌で挫折したのではなく、自分の能力のなさに挫折しながらここまで来ることができた。今振り返ると、「そう、民謡は私の人生だったんだ」と思える。教え子全員が、私のように民謡を人生の一部と思えるようになってほしい。

5月15日、ドイツ・レコード批評家賞を受賞したイさんのアルバム「アリランと民謡」(写真:チョン・ハン記者)

コリアネット ソン・ジエ記者

jiae5853@korea.kr