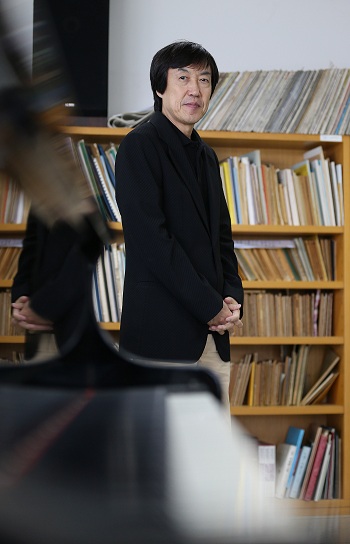

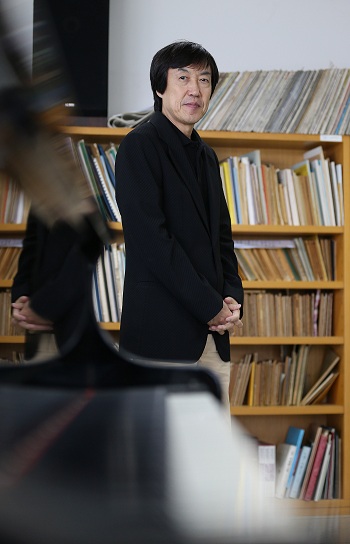

マーラーの再解釈に挑む指揮者イム・ホンジョン

マーラーは「交響曲第9番の呪い」を避けて通ることはできなかったのだろうか。交響曲第9番を最後に人生の幕を閉じた作曲家は多い。シューベルト、ブルックナーは交響曲第9番を完成できなかったし、交響曲を完成させたベートーベン、ドヴォルザークも第9番が最後となった。

マーラーは「交響曲第9番の呪い」を避けて通ることはできなかったのだろうか。交響曲第9番を最後に人生の幕を閉じた作曲家は多い。シューベルト、ブルックナーは交響曲第9番を完成できなかったし、交響曲を完成させたベートーベン、ドヴォルザークも第9番が最後となった。

マーラーも、交響曲第9番を作曲していた時期は深刻な心臓病で苦しんでいた。「大地の歌」の作曲が終わって2年後、彼はこの世を去った。それで多くの人は、「別れの交響曲」と呼ばれるマーラー交響曲第9番で死の悲しみと別れの切なさを感じる。

しかし、その構成を見ると、この交響曲がいかに難解であるかと同時に、深い意味を持った曲であることがわかる。マーラー交響曲第9番に対するこれまでの解釈は、過剰に死と関連づけられ、この交響曲がいかに現代的かつ革新的な音楽であるかを見逃していた。マーラー交響曲第9番を聴くと、交響曲というジャンル自体をなくしたり、従来の分類体系を壊したりするほどではないが、従来の交響曲の形式を抜け出していることがわかる。

まず、第1楽章の出だしの部分がそうだ。一般的な交響曲第1楽章の旋律とは違い、簡単なモチーフと音の断片が投じられたかのように羅列されて始まる。音楽が展開していくうちに現れる長調の変化は、観客に緊張感とともに不安定な感覚をも与える。そうして豊かでありつつも複雑な構成の第1楽章が終わると、お決まりの優雅なワルツではなく、滑稽で大げさなワルツの第2楽章が始まる。第3楽章では、皮肉・嘲笑とうっとりする美しい音楽が同時に繰り広げられ、続く第4楽章では、全ての皮肉と滑稽さが浄化されるように寂しそうな音楽で締めくくられる。

このように難解な音楽の世界を持つグスタフ・マーラー。その中でも演奏が最も難しいとされるマーラーの「交響曲第9番」の演奏をはじめ、マーラーに生涯をかけてきた指揮者、イム・ホンジョンさんが再び指揮棒を握った。

イムさんは1999年~2004年、韓国で初めてマーラーの交響曲全曲を自身のカラーで再解釈し、マラー・シンドロームを起こした経緯がある。

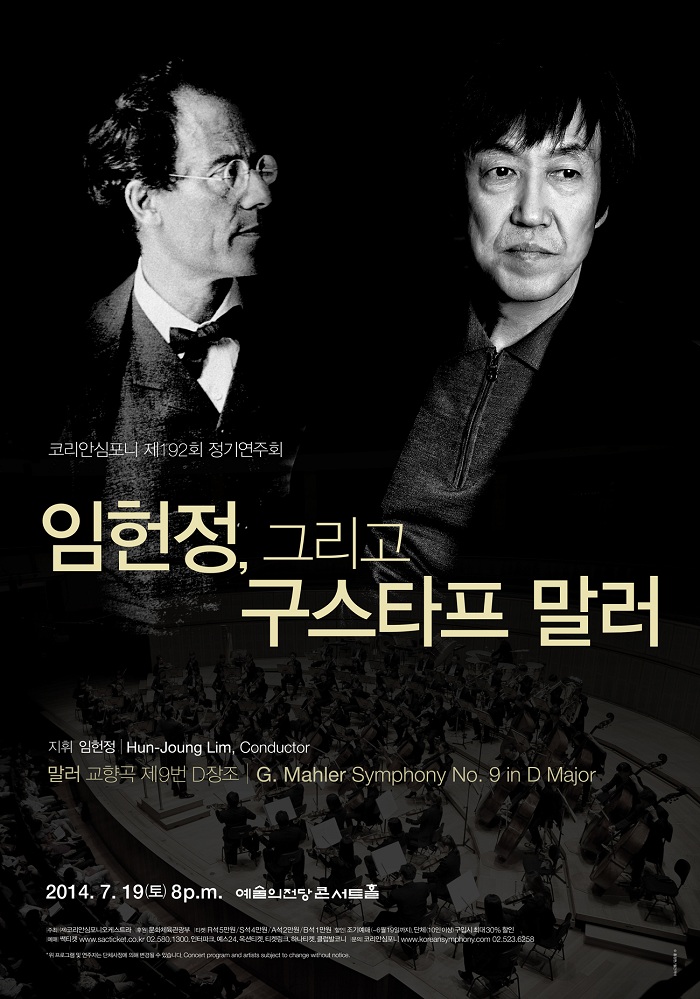

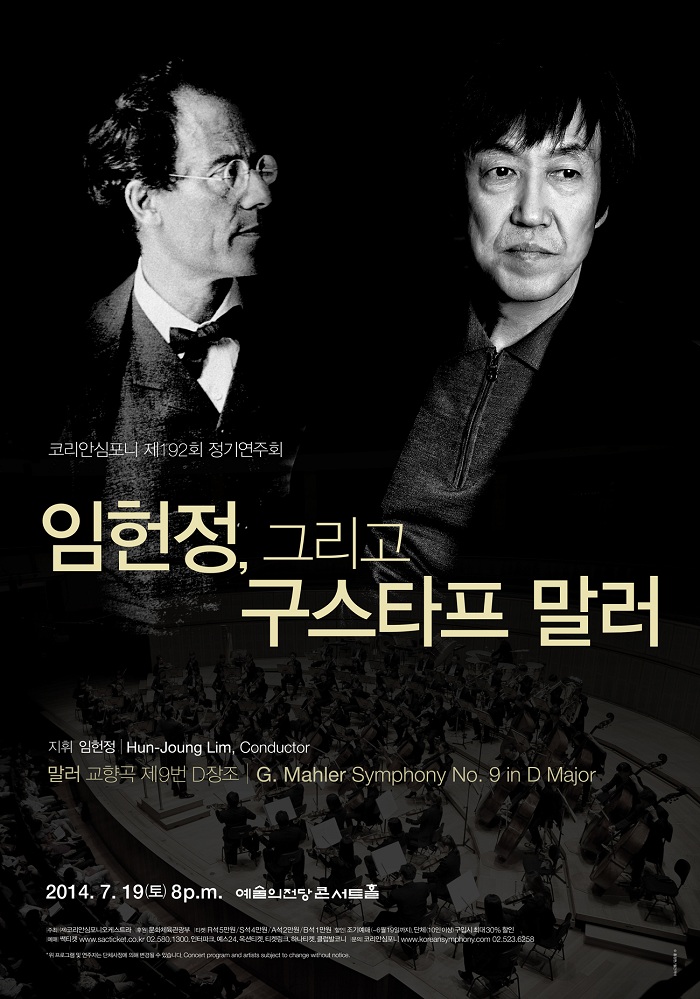

そんな彼が、継続的にマーラーの交響曲を演奏し、好評を呼んでいるコリア・シンフォニーと、19日に芸術の殿堂でマーラー・シンドロームの再来を予告する演奏会を開く。

「イム・ホンジョン、そしてグスタフ・マーラー」のサブタイトルの下、コリア・シンフォニーは芸術監督兼常任指揮者のイムさんの就任後、2回目の定期演奏会の演奏曲として時代の難曲であるマーラー交響曲第9番を選んだ。

マーラーのどの曲よりも演奏者の深い洞察力と解釈が要求される交響曲第9番がいかに演奏されるのか。クラシック愛好家たちの注目が集まっている。

同公演に関する詳細は、下のリンクからご覧ください。

http://www.koreansymphony.com/store/concert/regularly_concert_eng.php?concert_no

コリアネット イ・ジョンロク記者

マーラーも、交響曲第9番を作曲していた時期は深刻な心臓病で苦しんでいた。「大地の歌」の作曲が終わって2年後、彼はこの世を去った。それで多くの人は、「別れの交響曲」と呼ばれるマーラー交響曲第9番で死の悲しみと別れの切なさを感じる。

しかし、その構成を見ると、この交響曲がいかに難解であるかと同時に、深い意味を持った曲であることがわかる。マーラー交響曲第9番に対するこれまでの解釈は、過剰に死と関連づけられ、この交響曲がいかに現代的かつ革新的な音楽であるかを見逃していた。マーラー交響曲第9番を聴くと、交響曲というジャンル自体をなくしたり、従来の分類体系を壊したりするほどではないが、従来の交響曲の形式を抜け出していることがわかる。

まず、第1楽章の出だしの部分がそうだ。一般的な交響曲第1楽章の旋律とは違い、簡単なモチーフと音の断片が投じられたかのように羅列されて始まる。音楽が展開していくうちに現れる長調の変化は、観客に緊張感とともに不安定な感覚をも与える。そうして豊かでありつつも複雑な構成の第1楽章が終わると、お決まりの優雅なワルツではなく、滑稽で大げさなワルツの第2楽章が始まる。第3楽章では、皮肉・嘲笑とうっとりする美しい音楽が同時に繰り広げられ、続く第4楽章では、全ての皮肉と滑稽さが浄化されるように寂しそうな音楽で締めくくられる。

このように難解な音楽の世界を持つグスタフ・マーラー。その中でも演奏が最も難しいとされるマーラーの「交響曲第9番」の演奏をはじめ、マーラーに生涯をかけてきた指揮者、イム・ホンジョンさんが再び指揮棒を握った。

イムさんは1999年~2004年、韓国で初めてマーラーの交響曲全曲を自身のカラーで再解釈し、マラー・シンドロームを起こした経緯がある。

そんな彼が、継続的にマーラーの交響曲を演奏し、好評を呼んでいるコリア・シンフォニーと、19日に芸術の殿堂でマーラー・シンドロームの再来を予告する演奏会を開く。

マーラー・シンドロームの主役で指揮者のイムさん

「イム・ホンジョン、そしてグスタフ・マーラー」のサブタイトルの下、コリア・シンフォニーは芸術監督兼常任指揮者のイムさんの就任後、2回目の定期演奏会の演奏曲として時代の難曲であるマーラー交響曲第9番を選んだ。

マーラーのどの曲よりも演奏者の深い洞察力と解釈が要求される交響曲第9番がいかに演奏されるのか。クラシック愛好家たちの注目が集まっている。

同公演に関する詳細は、下のリンクからご覧ください。

http://www.koreansymphony.com/store/concert/regularly_concert_eng.php?concert_no

コリアネット イ・ジョンロク記者

コリア・シンフォニー第192回定期公演「イム・ホンジョン、そしてグスタフ・マーラー」