二十四節気の三番目の啓蟄(けいちつ)は万物が目覚める時期で、太陽暦の3月5日頃にあたる。北半球の生き物が冬眠から目覚め、冬場の大陸性高気圧が弱化する。移動性高気圧と気圧の谷が韓半島を交互に通過しながら寒かったり暖かったりするが、気温は徐々に上がる。

朝鮮時代の王室では啓蟄後に先農祭を捧げた。啓蟄になると這い出たばかりの虫や芽生え始めた草のために火を放なたないよう、禁令を出すこともあった。

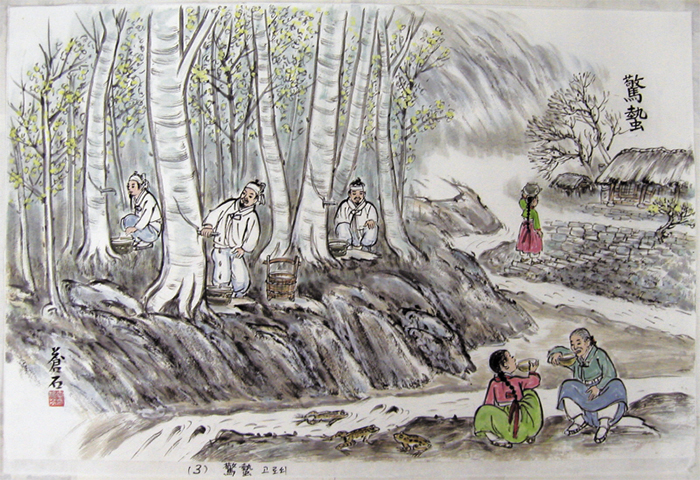

啓蟄はカエルが冬眠から目覚める暖かい季節の始まりを意味する。

この日の慣習は、健康を祈りながら山や水田など水溜りがあるところからカエルまたはサンショウウオの卵を取り上げて食べること。

啓蟄に土仕事をすると事故がないと考えられ、壁を張ったり塀を積んだりもしていた。とくにトコジラミ駆除のため、土壁を張りながら水に灰を溶かした器を部屋の四隅に置くこともあった。

啓蟄には麦芽の生長からその年の農業を予測することもできた。

また、胃腸疾患に効くといわれるイタヤカエデを切って樹液を飲む。イタヤカエデの樹液は晴れた日にのみ効果があると考えられ、天気が良くない日は木を切らない。啓蟄を過ぎると樹液も出にくくなり、出たとしてもその樹液はあまり効果がないことが知られている。

コリアネット グレゴリー・イーヴス記者

写真:韓国民俗大百科事典

gceaves@korea.kr

朝鮮時代の王室では啓蟄後に先農祭を捧げた。啓蟄になると這い出たばかりの虫や芽生え始めた草のために火を放なたないよう、禁令を出すこともあった。

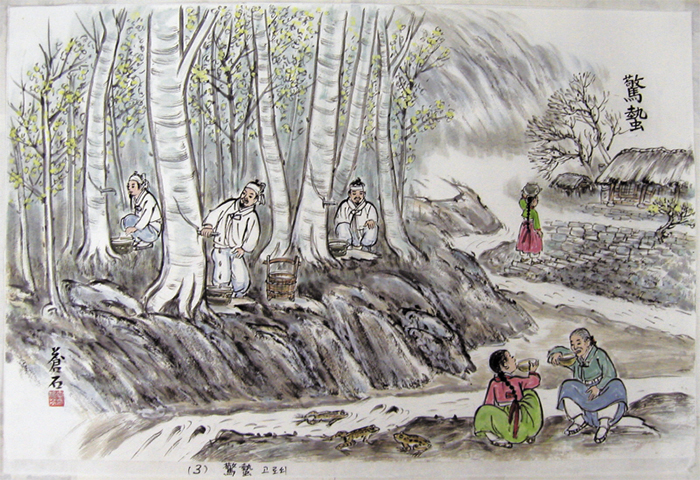

啓蟄はカエルが冬眠から目覚める暖かい季節の始まりを意味する。

この日の慣習は、健康を祈りながら山や水田など水溜りがあるところからカエルまたはサンショウウオの卵を取り上げて食べること。

二十四節気の三番目の啓蟄は3月5日だ

啓蟄に土仕事をすると事故がないと考えられ、壁を張ったり塀を積んだりもしていた。とくにトコジラミ駆除のため、土壁を張りながら水に灰を溶かした器を部屋の四隅に置くこともあった。

啓蟄には麦芽の生長からその年の農業を予測することもできた。

また、胃腸疾患に効くといわれるイタヤカエデを切って樹液を飲む。イタヤカエデの樹液は晴れた日にのみ効果があると考えられ、天気が良くない日は木を切らない。啓蟄を過ぎると樹液も出にくくなり、出たとしてもその樹液はあまり効果がないことが知られている。

コリアネット グレゴリー・イーヴス記者

写真:韓国民俗大百科事典

gceaves@korea.kr