韓国をこよなく愛し、韓国人に愛された人を紹介するシリーズ。日韓の架け橋となった人物や団体の「誠信の交わり」をインタビューで明らかにします。

【文=岡本美砂】

「♪ま~る描いて 縦棒は이(イ) 右に아(ア)야(ヤ) 左어(オ)여(ヨ)…」

これは歌いながらハングルの基本母音を覚えることができる「アヤオ体操」で、考案者は兼若逸之氏。

兼若は、1945年1月岡山県生まれ。ハングルとの出合いは国際基督教大学(ICU)在学中の1965年の夏に遡ります。荒井俊次牧師の勧めで韓国の延世(ヨンセ)大学校との合同サマーキャンプに参加したことがきっかけでした。孤児院でのペンキ塗りの最中、韓国の男子学生が煙草を吸うためにつけたマッチの燃えかすがペンキのバケツに入り燃え、あわや大火事となった時、一緒に消火活動をしたことで、互いの距離が近づいたといいます。

当時は学園紛争が激しく、落ち着いて学業に励むのが難しい状況な上、韓国の文化や言葉、歴史等を研究の対象とすることはほとんど考えられない雰囲気があったそうです。兼若自身、英語教師を志してICUに進学したものの、入学直後から「別の道があるのでは?」という思いを抱いていたといいます。在学中「ICU小劇場」という演劇サークルで活動していましたが、偶然参加した先のサマーキャンプで韓国の学生と親しくなったことから韓国に関心を持ち、翌1966年春、ソウルの延世大学校で2週間行われた「コリアンセミナー」に参加。これが初めての韓国訪問となりました。

反日感情が色濃く残り、日本語を話すのが憚られるような環境下、セミナーで韓国の学生と議論しても喧嘩ばかり。正直もう二度と韓国に来ることはないだろうと思ったそうです。軍事政権下「長髪禁止令」により、このままでは捕まってしまうと、見知らぬ人に床屋に連れていかれ長髪をバッサリ切られたことも。

このような厳しい対日感情に対峙したら、多くの人は、韓国を再訪したくないと思うでしょう。しかし、兼若は違いました。むしろ、「まだ足りないような気がして」韓国にのめりこみ、韓国語を猛勉強するのです。

駐日韓国文化院の「サランバン」で写真撮影する兼若逸之氏=岡本美砂撮影

1970年に大学を卒業し、高校の英語教師となっていた兼若ですが、韓国へ留学すべく、3年で退職。1974年延世大学校外国語学堂の日本語教師として訪韓。韓国での生活が始まります。これが人生のターニングポイントでした。

1974年から1992年までの18年間、韓国の誠信女子大学校を始め日本語学科あるいは日本語科目のあるほとんどの大学の教壇に立つ一方、1975年に延世大学校文科大学院に入学、韓国の文化、言葉、歴史についての研究を深め、1985年に文学博士号を取得しました。学生時代夢中になっていた演劇も、韓国で大学対抗日本語演劇大会が開催されていたことから、日本語演劇の指導を行うようになり、韓国の演劇人との交流が深まりました。

「他人が取り組んでいないことに挑戦したい」という探求心が、その後、帰国してからの活躍へとつながっていきます。

1992年二松学舎大学の文学部助教授に着任することが決まり、日本に帰国、1993年からは慶応大学の教壇にも立つことになり、この年NHK国際放送で日本語を韓国語で教える「やさしい日本語(中級)」を担当。これが後に長期に亘って講師を務めることになったNHKの「アンニョンハシムニカ、ハングル講座」につながるのです。

帰国後に兼若が取り組んだのが「ハングル1000万人運動」でした。「言葉の理解は文化の理解」「言葉を知ることは相手の国を知るための基本」と考える兼若にとって、日本語を話す韓国人は多いが逆は少ないという不均衡な関係を是正すべく韓国語教育に取り組むことこそが、自分に課せられた使命だと考えたといいます。「人口の1割をハングル学習者が占めるようになれば、隣国への文化理解につながり、将来の展望が開けるに違いない」という信念がそこにはありました。

NHKのハングル講座では「明るく、楽しく、わかりやすく」をモットーに、ラジオ講座は半年で基礎を学べるようプログラムを組み、兼若が執筆、監修した韓国語学習書が次々と誕生することになります。

その一つが、冒頭の「アヤオ体操」です。ソウルの世宗大王の銅像の前で「アヤオ体操」の映像を撮影、ハングルの母音が規則的で覚えやすいことをアピールしました。また、ハングルの基本子音と基本母音がすべて入っている「パランセ農場」を作詞作曲、更に基本子音と基本母音に加え、パッチムにも基本子音がすべて入った「カッチコロヨ」を作詞作曲。日本語の歌詞には五十音図すべての音が入るようにしてあるそうです。この曲はNHKラジオ 毎日ハングル講座「兼若博士のハングル・エクササイズ」のテーマソングにもなりました。

日本では二松学舎大学、慶応大学、東京女子大学で教壇に立つ一方、NHKテレビ、ラジオのハングル講座の講師として活躍、数々の学習書を世に送る等韓国語教育の功績が評価され、2012年10月、韓国政府よりハングル発展友功者として「宝冠文化勲章」が贈られました。

韓国政府より「宝冠文化勲章」受勲=兼若逸之提供

現在は、韓国の詩、中でも金素月の詩の研究に力を注いでいるという兼若に韓国の何に最も惹かれるのかと尋ねると「우리(ウリ)の世界」という答えが返ってきました。우리(ウリ)という言葉は「私たち、私たちの」と訳されますが、様々なニュアンスがそこには含まれていると兼若はいいます。

もし、私が友人の韓国人から他の韓国人に「ウリ オカモトシヌン(ウリ、岡本さんは)…」のように紹介されるなら、その場にいるすべての人は安心して私を迎えることになる、というのです。紹介者の意識の中では「岡本さんは信頼できる人で、親近感をもっており、何かあったときは友達の皆にもよろしく頼むが、代わりに何か岡本さんに頼みごとがあれば、遠慮なくいってもらって構わない」という思いが含まれていると解釈できるのだそうです。

著書『兼若教授の韓国ディープ紀行 釜山港に帰れません』(集英社文庫)の中で兼若は次のように語っています。

「韓国の人はね、まるで何本もの線が伸びていくように、どんどん縁を延ばしていく。親戚の親戚は、自分の親戚だし、友だちの友だちは自分の友だちなんだ」

「ところが、私が見たところ、日本は縁を切る社会ですね」

「もし君が韓国語を覚えるために留学したいんだったら、日本の調子でやったらダメだよ。他人の家族や親戚、友だちを大事にする。つまり、縁というものを大切にしなければいけないっていうことですよ。語学は、人間関係のなかで上達するんですからね」

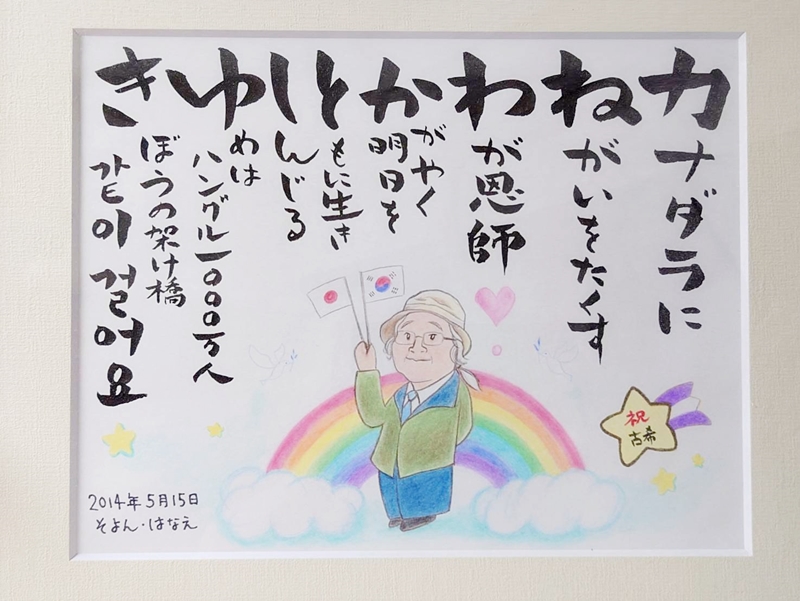

兼若ゼミ生が製作した古希を祝う色紙=兼若

縁ということについて、自身の半生を振り返り「目に見えない様々な支えがあったから」と語ってくれました。兼若が生まれた1945年は日本が敗戦し、韓国は祖国と主権を回復した光復の年。また、初めてハングルと出合った1965年は、日韓基本条約が調印され、日韓国交が正常化された年に当たります。何やら運命的なものを感じないわけにはいきません。

韓国ドラマやK-POPの人気で、ハングルを学ぶ日本人の数は飛躍的に増えました。韓国でも日本のアニメがきっかけで日本語を学び始めたという韓国人は多くいます。動機はドラマや歌手にせよ、本格的に語学を学ぶ際、必ず手にするのは学習書です。学習書の編纂に携わりながら、日韓両国で語学と文化を教えてきた兼若の歩みは、まさに日韓「カッチコロヨ」(一緒に歩こうよ)の半世紀だったといえるでしょう。

*この記事は、日本のKOREA.net名誉記者団が書きました。彼らは、韓国に対して愛情を持って世界の人々に韓国の情報を発信しています。

km137426@korea.kr