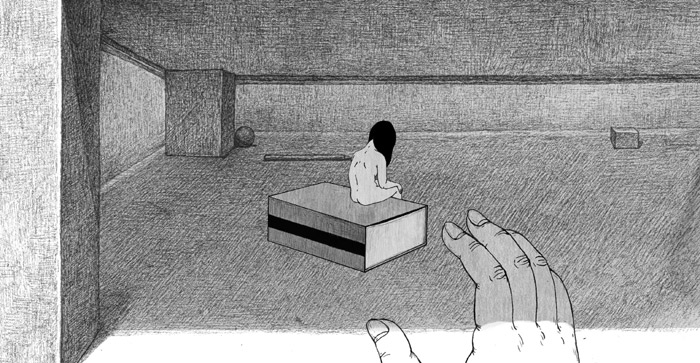

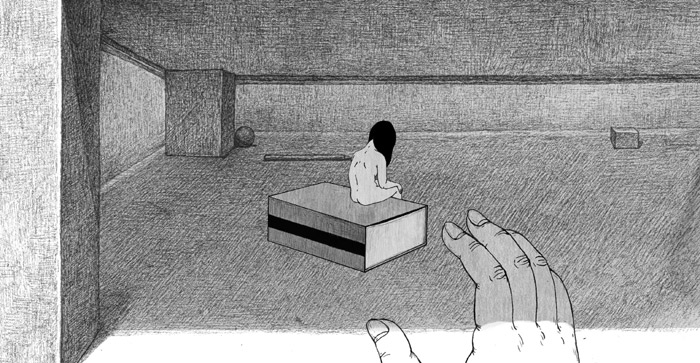

寒い寒い冬のある日、何度も寝返りを打ったユジンは、起き上がって真っ暗な窓の外を眺める。寝床に着くのかなと思ったら、しばらくさぼっていた掃除を始める。そしてベッドの下を覗くと、マッチ箱に背を向けて腰掛けている小さなほこりの子を見つける。

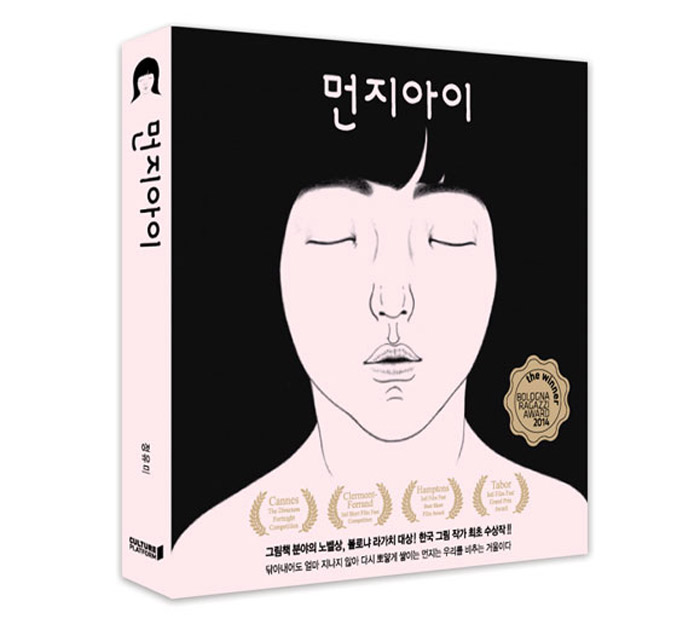

これは、先日開かれたボローニャ国際児童図書展のニューホライズン部門でラガッツィ賞を受賞したチョン・ユミさんの児童文学『ほこりの子』の出だしの部分だ。「新しい地平」を意味するニューホライズン部門の大賞は、文学性に優れた第3世界の児童文学作品に与えられる賞だ。

『ほこりの子』は、チョンさんの同名の短編アニメ(2009年)を絵本にしたものだ。アニメ作品は、2009年のカンヌ国際映画祭監督週間に招待された。パク・チャヌク監督は当時、「韓国アニメのレベルをワンランクアップさせた重要な作品」と称賛した。

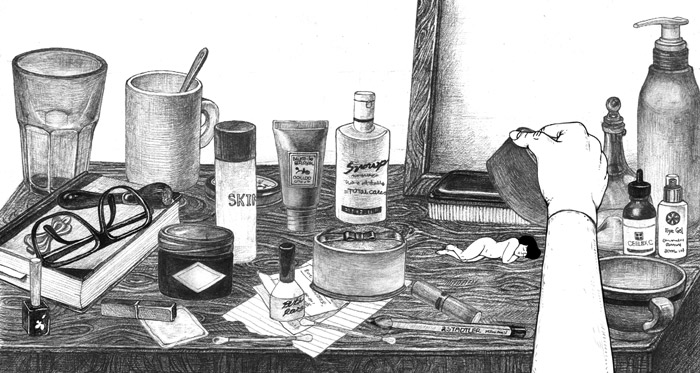

この絵本には文章がない。チョンさんは、主人公「ユジン」が掃除をしているときに化粧台や食卓の下、浴室、茶碗など家の所々でほこりの子を見つけ、受け入れていく過程を描いた。ほこりの子は、近づこうとする主人公に背を向け、一定の距離を置くが、主人公が掃除をすると次々に発見される。掃除を終えた主人公は、食事をしようとご飯を茶碗によそって食卓に置く。彼女は、茶碗の飯粒を食べているほこりの子を見つけると、もう一つの茶碗にご飯をよそって一緒に食べる。

ラガッツィ賞の審査委員らは、「映画に制作された絵が、テキストを用いずに、静かながら力強く(powerful)描かれている。白黒のコントラストで日常の些細な瞬間をうまく描き出している」と選定理由を説明した。「(『ほこりの子』は)作者の傑出した創造力で生まれた作品(a work of exceptional creative ambition)」と称賛した。

1966年に設立されたラガッツィ賞は、「絵本分野のノーベル賞」と呼ばれるほど児童図書分野で世界最高権威とされる。フィクション、ノンフィクション、ニューホライズン、オペラプリマの4部門で本の内容やデザイン、創造性、教育的・芸術的価値などを評価し、各部門で大賞と優秀賞が選ばれる。韓国人作家の作品がラガッツィ賞を受賞したのは今回が3回目だ。2011年に『心の家』(文:キム・ヒギョン、絵:イヴォナ・フミェレフスカ、出版:創批社)がノンフィクション部門で、2013年に『雪』(文・絵:イヴォナ・フミェレフスカ、出版:創批社)がフィクション部門で受賞している。

コリアネットは、ボローニャ国際児童図書展でラガッツィ賞を受賞したチョン・ユミさんに電子メールを通じてインタビューした。

コリアネット ユン・ソジョン記者

arete@korea.kr

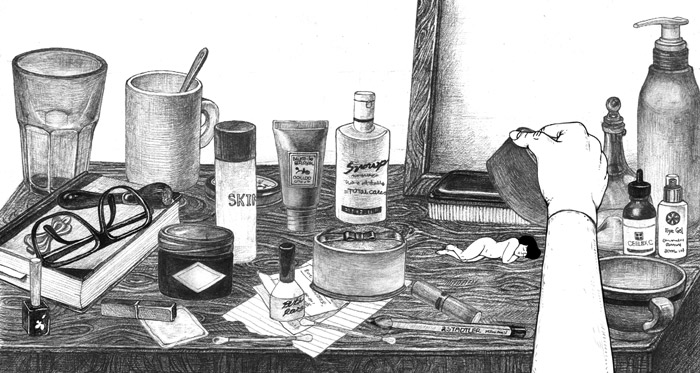

ボローニャ国際児童図書展で大賞を受賞したチョン・ユミさんの『ほこりの子』のイラスト(写真提供:カルチャー・プラットフォーム)

これは、先日開かれたボローニャ国際児童図書展のニューホライズン部門でラガッツィ賞を受賞したチョン・ユミさんの児童文学『ほこりの子』の出だしの部分だ。「新しい地平」を意味するニューホライズン部門の大賞は、文学性に優れた第3世界の児童文学作品に与えられる賞だ。

『ほこりの子』は、チョンさんの同名の短編アニメ(2009年)を絵本にしたものだ。アニメ作品は、2009年のカンヌ国際映画祭監督週間に招待された。パク・チャヌク監督は当時、「韓国アニメのレベルをワンランクアップさせた重要な作品」と称賛した。

チョンさんは、主人公が掃除をしているときに化粧台や食卓の下、浴室の隅など家の所々でほこりの子を見つける過程を、白黒の鉛筆ドローイングで繊細に表現した(写真提供:カルチャー・プラットフォーム)

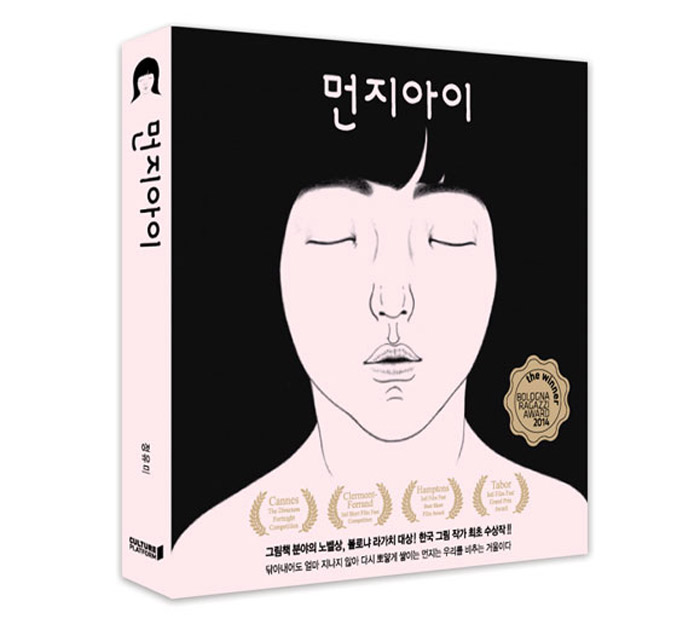

『ほこりの子』の表紙(写真提供:カルチャー・プラットフォーム)

作家のチョン・ユミさん(写真提供:カルチャー・プラットフォーム)

この絵本には文章がない。チョンさんは、主人公「ユジン」が掃除をしているときに化粧台や食卓の下、浴室、茶碗など家の所々でほこりの子を見つけ、受け入れていく過程を描いた。ほこりの子は、近づこうとする主人公に背を向け、一定の距離を置くが、主人公が掃除をすると次々に発見される。掃除を終えた主人公は、食事をしようとご飯を茶碗によそって食卓に置く。彼女は、茶碗の飯粒を食べているほこりの子を見つけると、もう一つの茶碗にご飯をよそって一緒に食べる。

ラガッツィ賞の審査委員らは、「映画に制作された絵が、テキストを用いずに、静かながら力強く(powerful)描かれている。白黒のコントラストで日常の些細な瞬間をうまく描き出している」と選定理由を説明した。「(『ほこりの子』は)作者の傑出した創造力で生まれた作品(a work of exceptional creative ambition)」と称賛した。

1966年に設立されたラガッツィ賞は、「絵本分野のノーベル賞」と呼ばれるほど児童図書分野で世界最高権威とされる。フィクション、ノンフィクション、ニューホライズン、オペラプリマの4部門で本の内容やデザイン、創造性、教育的・芸術的価値などを評価し、各部門で大賞と優秀賞が選ばれる。韓国人作家の作品がラガッツィ賞を受賞したのは今回が3回目だ。2011年に『心の家』(文:キム・ヒギョン、絵:イヴォナ・フミェレフスカ、出版:創批社)がノンフィクション部門で、2013年に『雪』(文・絵:イヴォナ・フミェレフスカ、出版:創批社)がフィクション部門で受賞している。

コリアネットは、ボローニャ国際児童図書展でラガッツィ賞を受賞したチョン・ユミさんに電子メールを通じてインタビューした。

- 賞を意識して本を書いていないと思うが、大賞を受賞した感想は。

全く予想していなかった。多くの人が自分の作品に共感してくれるというのは、作家として幸せなことだ。自分の作品に共感してくれる人がいると思うと、大きな力が湧いてくる。今後も多くの作品を通して読者たちに元気を与えることができるなら、これ以上幸せなことはない。

- 作品の中で、ほこりの子は主人公に捕まりそうで捕まらない一定の距離を置いている。なぜほこりの子は主人公を避けるのか。

主人公が自分を気に入っていないと感じたからだ。もし主人公が自分を邪魔者にしなかったら、隠れることなく主人公のそばにいただろう。最後に主人公とほこりの子が一緒に食事する場面は、主人公がほこりの子の存在を受け入れた瞬間だ。ほこりの子は、もう主人公を避けないと思う。

- ほこりの子は服を着ていない。子どもたちが不思議に思うのでは。

服は、その人の多くの要素が含まれ、それを表していると思う。ほこりの子は主人公の特徴的な要素をすべて取り除き、存在だけを表現しようと思った。

- 最後の部分で、主人公が自分の茶碗の飯粒を食べているほこりの子を見て、別の茶碗にご飯をよそって一緒に食べる場面がある。その意図は。

自分の中にはいろいろな自分がいる。満足する自分もいれば、受け入れたくない自分もいる。そうした受け入れたくない自分を認め、受け入れて好きになることが重要だと思う。主人公とほこりの子が一緒に食事する場面は、主人公が受け入れたくない自分を受け入れて共存しようという姿を象徴的に表現したものだ。

- ほこりの子と主人公の顔がとてもよく似ている。ほこりの子は主人公、またはあなたの分身では

ほこりの子は、主人公のもう一人の自分という設定だ。受け入れたくない自分をほこりの子というキャラクターとして表現した。

‐「ほこりの子」のアイデアを思いついたのはどこで。

日常生活の一部分である掃除をしているときにアイデアが浮かんだ。掃除という行為がとても興味深く感じられた。掃除は体で行う物理的な行為であるにもかかわらず、心理的に多くの影響を与える。掃除はある意味非常に単純で物理的な行動だが、掃除をした後の物理的な行動に心理的な変化があることを多く経験した。そうした個人的な経験を通じ、掃除という行為が人生において必然な行為であり、重要な意味を持っていると思った。

- 絵本のすべての場面が白黒で描かれている。白黒にこだわった特別な理由は。

白黒で描かれた細やかな鉛筆ドローイングの効果が面白かった。鉛筆で描写することで、リアルでありながらも独特な感受性が生まれると思った。

- 児童向けアニメと文学に入門しようと思ったきっかけは。

幼いときから絵本を読むのが好きで、大人になった今も好きだ。だから、アニメに制作した「ほこりの子」を絵本にしようと思ったのも自然の流れだった。この絵本は国内外でイラスト・エッセイやグラフィック・ノーベルなどに分類されているが、児童文学としても受け入れられ、子どもたちにも読まれてとても嬉しい。

- あなたに感動を与えた童話やアニメ作品は。

童話『かいじゅうたちのいるところ』だ。この童話が映画に制作される過程も興味深かった(『Where the wild things are』のタイトルで1963年に出版された童話。2009年に同名の映画が制作された)。童話ではシンプルなストーリーだが、映画化する過程でストーリーとキャラクターが満載の成長ストーリーに拡張された。こうして小さなアイデアがストーリー満載の物語になることが興味深かった。

- 次の作品のテーマは。

現在、短編アニメを制作中だ。この作品も自分の内面の子を見つけ、自分自身を愛するようになることがテーマだ。その後は、昨年完成させた「恋愛ごっこ」という短編アニメを絵本にするつもりだ。他にも、様々な絵本を構想中だ。

- 今後ぜひしてみたいことは。

人生を生きていく中で遭遇する疑問や悩みの答えを探る作品をつくっていきたい。その過程で大切なものを発見できれば良いと思うし、それを多くの人と共有したい。

- あなたにとって執筆とは。

子どもたちの姿と行動にいつも興味を感じる。子どもたちが豊かな想像力を生かして遊ぶ姿に創作のヒントがある。だから、今後の作品の方向性は、いかに子どもたちと交流できるかにかかっている。

コリアネット ユン・ソジョン記者

arete@korea.kr