『洪魚』は作品の半分程度まで読み終えると、ようやく作家キム・ジュヨンの世界観が現れ始める。1939年、慶尚北道(キョンサンブクト)青松(チョンソン)で生まれたキム・ジュヨンは、1998年に文芸誌「作家世界」で小説『洪魚』を発表した。キム・ジュヨンは母親へ捧げるためにこの作品を書いたと語った。おそらく本当だろう。作品に登場する母親は確かに「強き母」だった。実際に、戦後の韓国、雪に埋もれた山奥の村、女を蔑視する田舎、迷信に支配される無知で貧しい環境を生き抜くためには、そのような「強さ」が必要だったのかもしれない。母親の「強さ」のおかげで貧しかった主人公の食卓には常に食べ物が上がったが、それと同時に当時の幼き子供、すなわち今日の韓国の祖父母世代は、その内面に虚しさと希望を秘めたまま愛情と共感に飢えていたのかもしれない。

キム・ジュヨンが描く1950年代初期、冬の山奥の村は、熾烈な自尊心と悲痛な悔恨、村の内紛、家族という名の制約、後を絶たない噂、そして実際にその噂に耳を傾ける人々でひしめく。力と嫉妬、怒りが常にそこに実在する。あるいは作家自身かもしれない13歳の少年セヨンの目に映る大人の世界は、周りに遅れをとるまいと悪あがきをして自分を傷つけてまで護ろうとする「面子」と「名誉」に対する愚かな盲信と苦痛で充満している。まるで他人の考えることが、何よりも大事なことであるかのように。子供に対する訓育は叱咤と暴力へと歪み、窓の外に積もりゆく雪は作中の3人の主人公を山奥にある小さな村と藁葺きの家に、光り輝く金魚鉢のようにぎらつく村の酒場に孤立させる。そして閉所恐怖症が襲いかかる。

このような大人たちの世界で話者のセヨンは暮らしている。この物語に色彩を加える要素は、この少年の夢幻と空想だ。少年は母親の背中から翼が生えるのを見る。最も印象深い場面だ。この空想をフロイトの観点から解釈するとしたら、少年は母親を心から愛し、母親が自分の将来のために犠牲になっている事実を認識している。少年は隣家の飼い犬ヌルンジと仲が良い。ヌルンジは少年に会うと上機嫌になりはしゃぎながら舐めたり吠えたりする。セヨンは、行くあてもなく浮浪し村にたどりついた年上の娘、サムネの後をつける。セヨンは子供であり、子供たちは周りの世界をありのままに受け入れる。セヨンにとっては母親がすべてであり、世界だった。

村の住人は外出する度に軒の高さにまで積もった雪を掻き分けながら進まなければならない。村まで雪を掻き分けながらのろのろと歩くセヨンは、母親とサムネを通して目の前に広がる「女の大人の世界」を目撃する。サムネはある大雪の夜、セヨンの家の台所に隠れ込んだ。物語はメトロノームに合わせているかのように一定のリズムを刻みながらゆっくりと進む。

実のところ、この作品は短編小説それ以上のものだ。短編小説は主人公の人生のある短い部分を除き見るもの。しかし、この作品は3つの部分、即ち、話者が13歳の頃に母親が浮浪していたサムネを家族として受け入れたとき、翌年の冬に起こる一連の事件、そしてエピローグに分けられる。つまり、短編小説以上ではあるが長編小説ではない、そんな作品だ。ちょっと覗き見る以上に実際的なストーリーのある短編であるため、ある意味中編小説と呼ぶほうが適切かもしれない。だから読者は、雪が染み込まないよう長靴を履かなければならない。

キム・ジュヨン(1939~)やパク・ワンソ(1931~2011)などの1930年代に生まれた作家らの10代と20代は、解放と内戦、第2次世界大戦、外国軍の駐屯などの歴史的な事件が染み付いている。経済成長と都市での機会は1960~70年代、つまり彼らが30~40代になってやっと現れ始めた。1970~80年代に経済成長と社会発展という激変を経験し、1990年代に60代に差し掛り自らが多くのものを成し遂げたと感じるのも無理はない。この世代こそ、この国が荒野から農業や産業を育成し、独裁を克服し民主主義の発展を勝ち取り、技術を磨き上げ世界へと進出した全過程の生きる証人だ。工業産品はもちろん、トイレットペーパーすら当たり前ではなかった時代に生まれ、今やオーストラリアやカナダに留学する孫たちとスマートフォンでテレビ電話をする。傷痕とトラウマ、拘禁と殴打、催涙弾、離散家族と海外養子、彼らはこれらすべてを経験したのだが、それだけの価値があったと言うだろう。波乱万丈な激動の人生だった。

これを念頭において考えれば、キム・ジュヨンの『洪魚』は様々な面でパク・ワンソの小説『あれだけあったスイバは、誰が全部食べたのだろうか』(1992)と似ている。パク・ワンソがより書いたのは長大な小説で、『洪魚』と異なるところがあるとすればその点だろう。どちらの小説も20世紀半ばの韓国を背景に主人公の幼年期を扱っている。キム・ジュヨンの『洪魚』は物語がより短く、フォーカスもしっかりとしている。雪と母親、浮浪する娘サムレ、雪の中を走り回る隣家の犬ヌルンジを除けば小説にはほぼ何も残らない。

『洪魚』に登場する2人の女性はある程度典型的なキャラクターだが、「強さ」を表す方法は異なる。母親は強き女性であり、サムレは反抗期のような強気な姿を持つ。この世を生きる女性の生存法とは何だろうか。男性でなければ、教育を受けていなければ、親から譲り受けた財産もなく都会で生まれたわけでもなければ、この世を生き抜くためにはある種の道具やインチキ、技術を使わざるを得ないのだろうか。話者であるセヨンは2のタイプの生存法を目の当たりにし、2人の女性が踊り、戦う様子を見守る。

日刊紙の東亜日報は「『洪魚』はゆっくりと精読しながら咀嚼しなければしけない作品であり、キム・ジュヨン作家は前近代の物語を直接的でなく間接的な文体で完璧に書き綴った。作家の素晴らしい文章力により作中の静寂と比喩の美しさが見事に現れている」と激賞した。

小説の導入部で「いつも門柱に平たく吊るしてある、煙とすすにまみれたガンギエイの干物が見当たらない」事件が発生する。セヨン親子が住んでいた家に隠れ込んだサムレが食べたのだ。ここから韓国の雪に覆われた山奥の村を背景に物語が始まる。 我々読者は、雪が染み込まないよう長靴を履かなければならない。

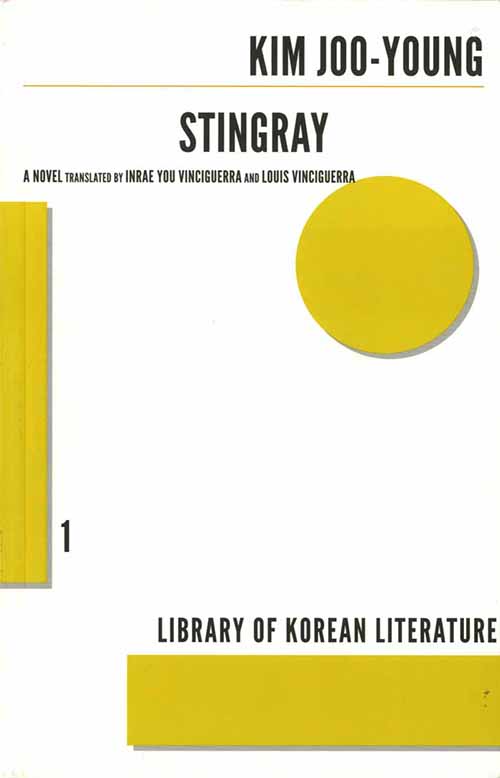

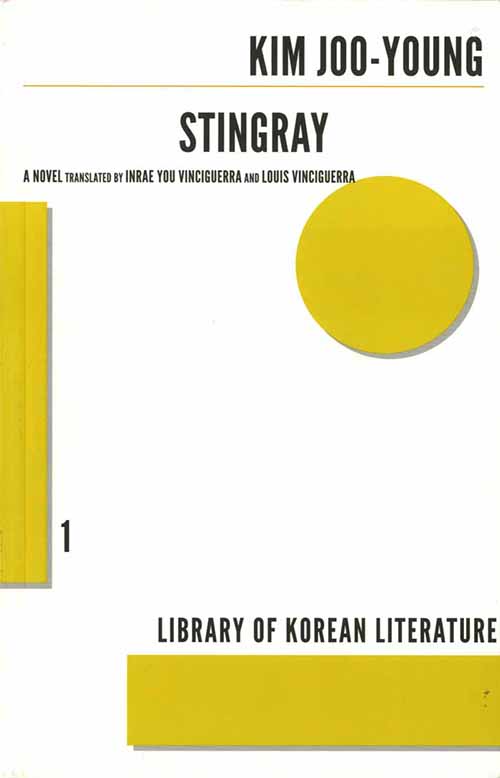

英語圏の読者なら、韓国文学翻訳院と米出版社ダルキー・アーカイヴ(Dalkey Archive Press)が『Stingray』という題名で共同出版した英語版(2013)がある。翻訳は、インレ・ユ・ヴィンチゲラ(Inrae You Vinciguerra)と夫のルイス・ヴィンチゲラ(Louis Vinciguerra)によるもの。現在アマゾンでも14ドルで販売されている。

キム・ジュヨンは決して友好的ではない険しい世の中で生き抜く術を探す2人の女性を描いている。作家はこの2人の女性らを山奥の貧しさと深く積もった雪とともに上手く描写している。この本を読んだ読者は結局は笑みを浮かべることとなるだろう。

コリアネット グレゴリー・イーヴス

写真:韓国文学翻訳院

翻訳:イ・ジンヒョン

gceaves@korea.kr

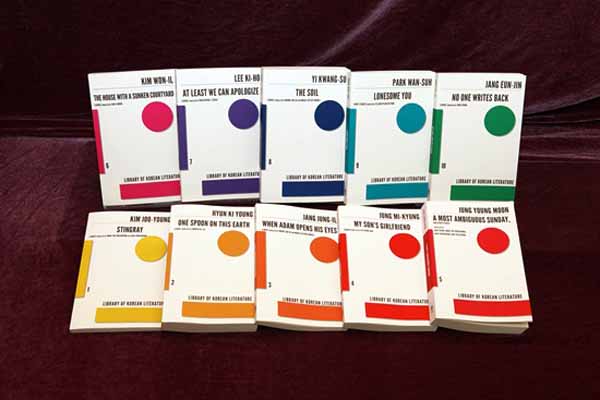

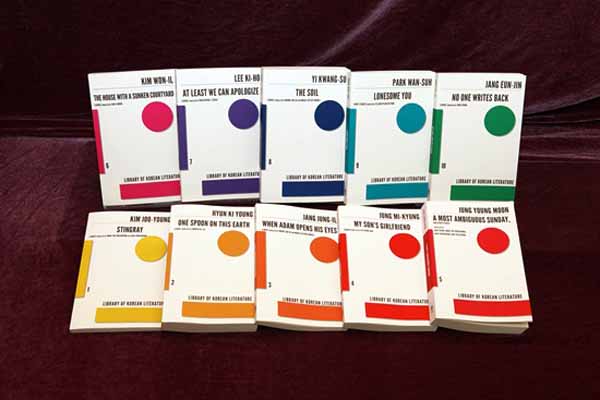

韓国文学翻訳院と米出版社ダルキー・アーカイヴが共同出版した韓国文学シリーズ

キム・ジュヨンが描く1950年代初期、冬の山奥の村は、熾烈な自尊心と悲痛な悔恨、村の内紛、家族という名の制約、後を絶たない噂、そして実際にその噂に耳を傾ける人々でひしめく。力と嫉妬、怒りが常にそこに実在する。あるいは作家自身かもしれない13歳の少年セヨンの目に映る大人の世界は、周りに遅れをとるまいと悪あがきをして自分を傷つけてまで護ろうとする「面子」と「名誉」に対する愚かな盲信と苦痛で充満している。まるで他人の考えることが、何よりも大事なことであるかのように。子供に対する訓育は叱咤と暴力へと歪み、窓の外に積もりゆく雪は作中の3人の主人公を山奥にある小さな村と藁葺きの家に、光り輝く金魚鉢のようにぎらつく村の酒場に孤立させる。そして閉所恐怖症が襲いかかる。

このような大人たちの世界で話者のセヨンは暮らしている。この物語に色彩を加える要素は、この少年の夢幻と空想だ。少年は母親の背中から翼が生えるのを見る。最も印象深い場面だ。この空想をフロイトの観点から解釈するとしたら、少年は母親を心から愛し、母親が自分の将来のために犠牲になっている事実を認識している。少年は隣家の飼い犬ヌルンジと仲が良い。ヌルンジは少年に会うと上機嫌になりはしゃぎながら舐めたり吠えたりする。セヨンは、行くあてもなく浮浪し村にたどりついた年上の娘、サムネの後をつける。セヨンは子供であり、子供たちは周りの世界をありのままに受け入れる。セヨンにとっては母親がすべてであり、世界だった。

村の住人は外出する度に軒の高さにまで積もった雪を掻き分けながら進まなければならない。村まで雪を掻き分けながらのろのろと歩くセヨンは、母親とサムネを通して目の前に広がる「女の大人の世界」を目撃する。サムネはある大雪の夜、セヨンの家の台所に隠れ込んだ。物語はメトロノームに合わせているかのように一定のリズムを刻みながらゆっくりと進む。

実のところ、この作品は短編小説それ以上のものだ。短編小説は主人公の人生のある短い部分を除き見るもの。しかし、この作品は3つの部分、即ち、話者が13歳の頃に母親が浮浪していたサムネを家族として受け入れたとき、翌年の冬に起こる一連の事件、そしてエピローグに分けられる。つまり、短編小説以上ではあるが長編小説ではない、そんな作品だ。ちょっと覗き見る以上に実際的なストーリーのある短編であるため、ある意味中編小説と呼ぶほうが適切かもしれない。だから読者は、雪が染み込まないよう長靴を履かなければならない。

キム・ジュヨン(1939~)やパク・ワンソ(1931~2011)などの1930年代に生まれた作家らの10代と20代は、解放と内戦、第2次世界大戦、外国軍の駐屯などの歴史的な事件が染み付いている。経済成長と都市での機会は1960~70年代、つまり彼らが30~40代になってやっと現れ始めた。1970~80年代に経済成長と社会発展という激変を経験し、1990年代に60代に差し掛り自らが多くのものを成し遂げたと感じるのも無理はない。この世代こそ、この国が荒野から農業や産業を育成し、独裁を克服し民主主義の発展を勝ち取り、技術を磨き上げ世界へと進出した全過程の生きる証人だ。工業産品はもちろん、トイレットペーパーすら当たり前ではなかった時代に生まれ、今やオーストラリアやカナダに留学する孫たちとスマートフォンでテレビ電話をする。傷痕とトラウマ、拘禁と殴打、催涙弾、離散家族と海外養子、彼らはこれらすべてを経験したのだが、それだけの価値があったと言うだろう。波乱万丈な激動の人生だった。

これを念頭において考えれば、キム・ジュヨンの『洪魚』は様々な面でパク・ワンソの小説『あれだけあったスイバは、誰が全部食べたのだろうか』(1992)と似ている。パク・ワンソがより書いたのは長大な小説で、『洪魚』と異なるところがあるとすればその点だろう。どちらの小説も20世紀半ばの韓国を背景に主人公の幼年期を扱っている。キム・ジュヨンの『洪魚』は物語がより短く、フォーカスもしっかりとしている。雪と母親、浮浪する娘サムレ、雪の中を走り回る隣家の犬ヌルンジを除けば小説にはほぼ何も残らない。

『洪魚』に登場する2人の女性はある程度典型的なキャラクターだが、「強さ」を表す方法は異なる。母親は強き女性であり、サムレは反抗期のような強気な姿を持つ。この世を生きる女性の生存法とは何だろうか。男性でなければ、教育を受けていなければ、親から譲り受けた財産もなく都会で生まれたわけでもなければ、この世を生き抜くためにはある種の道具やインチキ、技術を使わざるを得ないのだろうか。話者であるセヨンは2のタイプの生存法を目の当たりにし、2人の女性が踊り、戦う様子を見守る。

日刊紙の東亜日報は「『洪魚』はゆっくりと精読しながら咀嚼しなければしけない作品であり、キム・ジュヨン作家は前近代の物語を直接的でなく間接的な文体で完璧に書き綴った。作家の素晴らしい文章力により作中の静寂と比喩の美しさが見事に現れている」と激賞した。

小説の導入部で「いつも門柱に平たく吊るしてある、煙とすすにまみれたガンギエイの干物が見当たらない」事件が発生する。セヨン親子が住んでいた家に隠れ込んだサムレが食べたのだ。ここから韓国の雪に覆われた山奥の村を背景に物語が始まる。 我々読者は、雪が染み込まないよう長靴を履かなければならない。

キム・ジュヨン著『洪魚』の英語版(インレ・ユ・ヴィンチゲラ、ルイス・ヴィンチゲラ訳)。アマゾンでも購入可能

英語圏の読者なら、韓国文学翻訳院と米出版社ダルキー・アーカイヴ(Dalkey Archive Press)が『Stingray』という題名で共同出版した英語版(2013)がある。翻訳は、インレ・ユ・ヴィンチゲラ(Inrae You Vinciguerra)と夫のルイス・ヴィンチゲラ(Louis Vinciguerra)によるもの。現在アマゾンでも14ドルで販売されている。

キム・ジュヨンは決して友好的ではない険しい世の中で生き抜く術を探す2人の女性を描いている。作家はこの2人の女性らを山奥の貧しさと深く積もった雪とともに上手く描写している。この本を読んだ読者は結局は笑みを浮かべることとなるだろう。

コリアネット グレゴリー・イーヴス

写真:韓国文学翻訳院

翻訳:イ・ジンヒョン

gceaves@korea.kr