朝鮮半島の中南部と西部に位置する忠清道は、「忠州」と「清州」のそれぞれの頭文字をとって「忠清」と名づけられた。1896年(高宗33年)の13道制の実施に伴い、忠清道は忠清北道と忠清南道に分けられ、現在に至っている。

特に、朝鮮半島の中心に位置し、韓国で唯一海に接していない内陸地域である忠清北道は、北東側に太白山脈、東部に小白山脈、北西部に車嶺山脈があり、西部には丘陵地と平野が広がる「南高北低」の盆地だ。忠清北道には南漢江と錦江の2つの河川が流れている。江原道の五台山付近が源流の南漢江が道内から西南方面に流れ、京幾道を経て黄海に流れ込んでいる。錦江と南漢江の流域に沿って形成された丹陽、堤川、忠州、槐山、陰城には侵食盆地が発達している。夏は高温多湿、冬は寒冷乾燥した温帯気候で、季節の変化がはっきりしている。このように恵まれた自然条件ときれいな水資源を基に、豊かで質の良い農産物や果物などが生産されている。

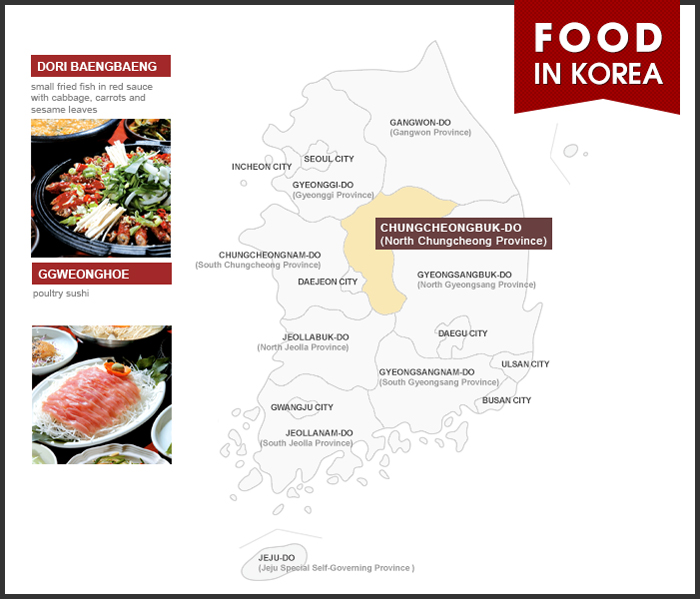

忠清北道の地域的特性が生かされている2つの代表料理を韓国観光公社が推薦した。カリッとした食感とピリッとした風味でやみつきになる「トリベンベンイ」と代表的な冬のスタミナ料理として人気の鴨料理だ。

[トリベンベンイ]

忠清北道昌原で生まれた「トリベンベンイ」は、カリッとした食感とピリッとした風味で一度食べたらやみつきになる人気料理だ。昌原は内陸に位置しているため、古くから魚が貴重品だった。大きな川や湖がなく、小川で獲れる川魚も小ぶりのものばかりで、煮るにも焼くにも適していなかった。そこで昌原の人々は、油で炒めるレシピを考案した。丸い鉄のフライパンの上に円を描くように魚を並べ、そこに油をかけて炒め、皿に盛らずにフランパンのまま味付けをして食べる。カリッとした香ばしい風味で舌を楽しませるだけでなく、目も楽しませてくれる。昌原の人々は、魚をフライパンに丸く並べるこの料理を「トリベンベンイ」と呼んだ。

昌原の人々がトリベンベンイに主に使用するズナガニゴイという川魚は、澄んだ川の中・上流の石や砂利のある川底に生息する。ズナガニゴイの他にモツゴやオイカワ、ヤガタムギツクなども食材として用いられる。骨ごと食べられるように炒めて川魚の油気をとり、ニンニクや生姜、青陽唐辛子などでピリッと辛い味付けにする。タンパク質とカルシウム、各種無機質が豊富に含まれている。韓国では一般的に高麗人参の葉やしその葉などにくるんで食べる。

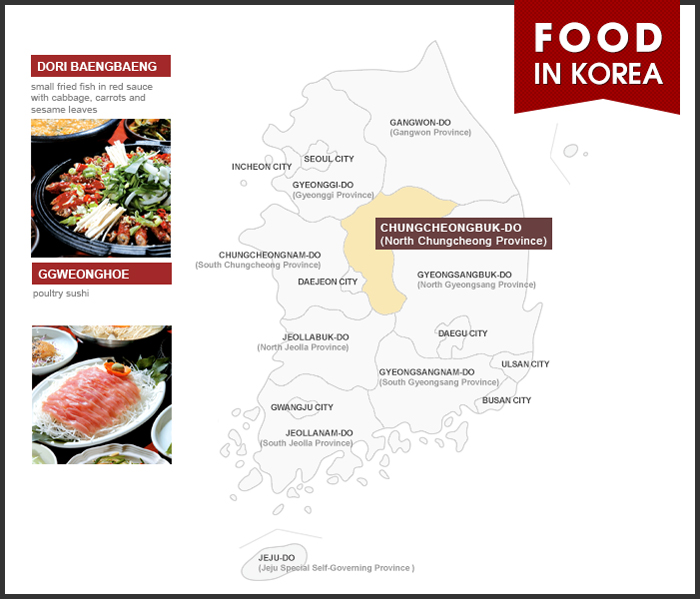

[鴨の刺身]

忠州の3大名物といえば、月岳山、水安堡温泉、そして鴨料理だ。古くから韓国では宮中から民間まで鴨が食べられていた。特に、宮中では鴨料理が最高の冬のスタミナ料理とされ、庶民の間でも鴨マンドゥや鴨鍋は冬の定番料理だった。

鴨はとても敏感で警戒心が強く、鶏のように飼育しやすい動物ではない。餌を与えてもなかなか食べてくれず、家畜として飼育するのは大変なことだった。だから、需要が多くても、常に供給が追いつかなかった。「鴨の代わりに鶏」という中国のことわざはそんな背景から生まれた。

鴨はユッケやナムルとの和え物、串焼き、プルコギ、マンドゥ、スジェビ(すいとん)など多様な料理に使える。特に、鴨の刺身は魚よりも柔らかく、ユッケよりもあっさりしている。口の中に入れた瞬間にとろけるような風味は何とも言えない。鴨肉は滋養強壮に効果があり、消化を助け、胃を強くし、高血圧や糖尿病といった生活習慣病の予防に効果があるとされている。

コリアネット イ・スンア記者

slee27@korea.kr

特に、朝鮮半島の中心に位置し、韓国で唯一海に接していない内陸地域である忠清北道は、北東側に太白山脈、東部に小白山脈、北西部に車嶺山脈があり、西部には丘陵地と平野が広がる「南高北低」の盆地だ。忠清北道には南漢江と錦江の2つの河川が流れている。江原道の五台山付近が源流の南漢江が道内から西南方面に流れ、京幾道を経て黄海に流れ込んでいる。錦江と南漢江の流域に沿って形成された丹陽、堤川、忠州、槐山、陰城には侵食盆地が発達している。夏は高温多湿、冬は寒冷乾燥した温帯気候で、季節の変化がはっきりしている。このように恵まれた自然条件ときれいな水資源を基に、豊かで質の良い農産物や果物などが生産されている。

忠清北道の地域的特性が生かされている2つの代表料理を韓国観光公社が推薦した。カリッとした食感とピリッとした風味でやみつきになる「トリベンベンイ」と代表的な冬のスタミナ料理として人気の鴨料理だ。

[トリベンベンイ]

忠清北道昌原で生まれた「トリベンベンイ」は、カリッとした食感とピリッとした風味で一度食べたらやみつきになる人気料理だ。昌原は内陸に位置しているため、古くから魚が貴重品だった。大きな川や湖がなく、小川で獲れる川魚も小ぶりのものばかりで、煮るにも焼くにも適していなかった。そこで昌原の人々は、油で炒めるレシピを考案した。丸い鉄のフライパンの上に円を描くように魚を並べ、そこに油をかけて炒め、皿に盛らずにフランパンのまま味付けをして食べる。カリッとした香ばしい風味で舌を楽しませるだけでなく、目も楽しませてくれる。昌原の人々は、魚をフライパンに丸く並べるこの料理を「トリベンベンイ」と呼んだ。

昌原の人々がトリベンベンイに主に使用するズナガニゴイという川魚は、澄んだ川の中・上流の石や砂利のある川底に生息する。ズナガニゴイの他にモツゴやオイカワ、ヤガタムギツクなども食材として用いられる。骨ごと食べられるように炒めて川魚の油気をとり、ニンニクや生姜、青陽唐辛子などでピリッと辛い味付けにする。タンパク質とカルシウム、各種無機質が豊富に含まれている。韓国では一般的に高麗人参の葉やしその葉などにくるんで食べる。

[鴨の刺身]

忠州の3大名物といえば、月岳山、水安堡温泉、そして鴨料理だ。古くから韓国では宮中から民間まで鴨が食べられていた。特に、宮中では鴨料理が最高の冬のスタミナ料理とされ、庶民の間でも鴨マンドゥや鴨鍋は冬の定番料理だった。

鴨はとても敏感で警戒心が強く、鶏のように飼育しやすい動物ではない。餌を与えてもなかなか食べてくれず、家畜として飼育するのは大変なことだった。だから、需要が多くても、常に供給が追いつかなかった。「鴨の代わりに鶏」という中国のことわざはそんな背景から生まれた。

鴨はユッケやナムルとの和え物、串焼き、プルコギ、マンドゥ、スジェビ(すいとん)など多様な料理に使える。特に、鴨の刺身は魚よりも柔らかく、ユッケよりもあっさりしている。口の中に入れた瞬間にとろけるような風味は何とも言えない。鴨肉は滋養強壮に効果があり、消化を助け、胃を強くし、高血圧や糖尿病といった生活習慣病の予防に効果があるとされている。

コリアネット イ・スンア記者

slee27@korea.kr