=iclickart 上記の写真は著作権法によって保護されています。無断転載、転用、複製などの二次利用を固く禁じます。

[東京=岡本美砂(日本)]

韓国全羅南道高興郡に位置する「小鹿島(ソロクト)」。現在は橋で本土とつながっていますが、100年もの間「ハンセン病の孤島」として時を重ねてきました。

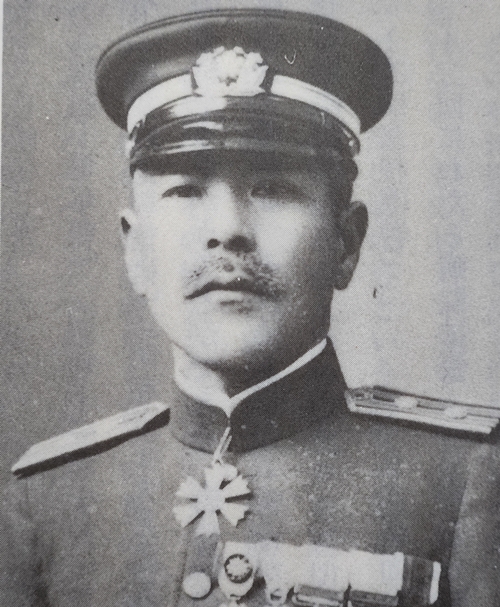

その小鹿島で戦前、ハンセン病患者から慈父として慕われた院長がいました。花井善吉(はないぜんきち1868-1929)。国立小鹿島病院の前身である小鹿島慈恵医院の二代目院長として1921年から1929年に亡くなるまでこの地で患者の治療にあたりました。

花井善吉=『湖西風土記文庫-湖西を築いた人々-』

しかし、19世紀後半、ハンセン病はコレラやペスト等と同じような恐ろしい伝染病と考えられていました。特効薬がない時代、なす術を失った患者や肉親が「ハンセン病治療に人の内臓が効く」というような迷信を信じて「生胆を取らんと鮮婦人の少女誘拐」(1925年8月9日『朝鮮朝日』)したり、「和順の癩病者幼児を惨殺」(1928年7月23日『東亜日報』)という事件が起きるなど、天刑の病、不治の病と考えられていたハンセン病患者たちは、適切な治療も受けられず、差別や偏見に晒されながら各地で浮浪せざるを得ませんでした。

そのようなハンセン病患者に手を差し伸べ療養を始めたのは、キリスト教医療宣教師たちでした。アメリカ人宣教師アーヴィンが1909年に釜山癩病院を開院。その後1911年に光州、1913年に大邱で開院し、3施設は「大英癩病救援会朝鮮支部財団」として宣教活動を伴いながら救療活動を行い、徐々に収容人員を増やしていきました。

同じ頃、日本では、朝鮮総督府衛生顧問の山根正次が国内のハンセン病対策と患者の隔離を訴えていました。1907年に公布された「癩予防ニ関スル件」において、ハンセン病患者の療養所での隔離が規定され、日本は国策としてハンセン病対策を開始します。

1910年日本が朝鮮を植民地化すると、朝鮮総督府は山根に朝鮮十道のハンセン病実態視察を命じ、それに基づき1913年「癩患者取締二関スル件」を公布。山根は医療衛生政策が最急務であるとの認識から、日本と同様、朝鮮でもハンセン病患者の隔離を目的とする施設の推進と設置を主張します。

欧米宣教師による救癩施設には遺憾の点が多いと考えていた朝鮮総督府は、主張を受け入れハンセン病療養所の計画を立てます。そこで選ばれたのが「気候が暖かく風光明媚で、農産物と海産物が豊富であり、地形が隔離に適している」小鹿島でした。

1916年3月、明治天皇の下賜金で朝鮮唯一の癩病院「小鹿島慈恵医院」が創立され、初代院長に蟻川亨が赴任します。戦後、入院患者の一人は、蟻川が「入院患者に日本式生活様式を強要した。患者は日常生活を厳しく統制され、家族との通信や面会も制限されており、一時帰省はほぼ不可能であった。諸規定を守らない患者に対し職員は鞭で打つなど処罰した」と回想しています。(『あゝ、70年-輝かしき、悲しみの小鹿島』図書出版東方)

1921年6月、二代院長として就任したのが花井善吉です。花井は初代院長とは異なる方針を立て、院務の革新に務めました。花井は患者たちに「君たちは私の息子であり娘である。父親として子供の言葉を聞くから、君達も父親に従うように」と諭し、患者の要望に耳を傾けます。

就任3ヶ月後に光州、釜山、大邱の三つの診療所を視察し、花井がまず改善したのは生活様式でした。民族服での生活に改め、食事も日本式の給食ではなく、それぞれが病室で韓国食を自由に作って食べることができるようにし、5年かけて患者が不自由を感じていた生活様式を撤廃しました。

また、小鹿島に初めてキリスト教会を建設し、宗教の自由も認めました。家族との通信、面会も自由になり実家への帰省も許可され、三年制の学校を設立し、知識人を教職に採らせました。娯楽施設を拡張、運動場の整備や運動器具を揃えたり、慰安会を新たに設けて精神慰安にも力を入れました。

更に、互助会を組織して園内では出来ない営利事業に取り組み、そこで得た利益を障害者のために費やしました。読書を奨励し、楽劇、演劇、唱劇、映画などの娯楽、演芸団を招き、1928年には品評会を開いたりもしました。

花井は職員たちに「患者の為に尽くしもしないで無理に抑え込もうとすれば、逆らわれることになる。万が一、患者に害を与える者がいれば、その者は誰であろうと厳しく処罰する」といい、患者との関係に心を配りました。

院長に病院の裁量権が全て委ねられていた時代、吉田幸恵の「統治下朝鮮におけるハンセン病政策に関する一考察」によると、小鹿島慈恵医院の患者死亡率は、蟻川院長時代に平均10.97%だったのが、花井院長時代には1.08%にまで減少、また厚生労働省の「第17旧植民地、日本占領地域におけるハンセン病政策」に掲載された「小鹿島慈恵医院の治癒・軽快退院率」を見ると、花井が就任当時0%だった治癒・軽快退院率が、2年後の1923年には9%にまで向上したことがわかります。

院長就任から8年4ヶ月、1929年10月、花井は病院近くの自宅で亡くなります。61歳でした。院長逝去の報に入院患者たちは、皆、ベッドで号泣したといいます。その死因ははっきりしませんが、滝尾英二が患者から聞いたエピソードとして、次のようなものがあります。

「花井院長は自分がナビョン(癩病)に罹らなければ患者の気持ちも苦しみもわからないと思いました。……美しい患者、あるアガシ(娘)を愛するようになりました。そのアガシの血を抜いて、自分の血管に注入して、自分も癩病になろうとしました。花井院長はナビョンになって、死去したのです」。

(左から)創設期の小鹿島慈恵医院(事務所)本館周辺、 花井院長の彰徳碑=藤本巧写真集『寡黙な空間』

1930年代に入ると、ハンセン病対策は「癩根絶」に向かい、1940年には小鹿島の収容患者は6136人を数えるまでになりました。「私たちハンセン病患者は三度死にます。息が切れる時に一度、解剖される時にもう一度、火葬される時に一度」。

植民地下におかれたハンセン病患者たちは、日本のハンセン病患者が受けていた人権侵害に加え、植民地下での被支配者としての民族差別という二重の苦しみを受けていたといえるでしょう。軍医として会寧(現在の北朝鮮)や青島(現在の中国山東省)と長く外地での任務を経験していた花井は、民族や政治を越える広い視野を持ち、目の前の患者に向き合うことのできる数少ない医師でした。患者にとって花井は「死を待つだけの場所に射した一筋の光」のような存在だったかもしれません。

*この記事は、日本のコリアネット名誉記者団が書きました。彼らは、韓国に対して愛情を持って世界の人々に韓国の情報を発信しています。

eykim86@korea.kr