「私たちは、キム・ヒョンジョンさんの作品の中に、彼女の二重の自我を見ることができる。一つは自我を描写するための他者で、もう一つは自我が演じた役だ。……自我に対する認識と探索という観点から見ると、キムさんの作品は典型的なモダニズムのスタイルだ。世界に対する認識と探索という観点から見ると、それは典型的なポストモダニズムのスタイルだ。だが、キムさんが選択した材料と方法は、典型的で伝統的なスタイルの工筆画だ。そうしてキムさんの絵は、芸術批評用語である伝統、モダニズム、ポストモダニズムの垣根を崩したという事実を知ることができる。もしかしたら、こうした区分自体が疑いを持たせるのかもしれないが、恐らくキムさんの絵は、一つの新しいスタイルの到来を予告している」

2011年のヴェネチア・ビエンナーレの中国館の総監督で北京大学芸術学科の彭鋒(Peng Feng)主任教授は、若手画家のキム・ヒョンジョンさん(35)の作品の世界をこう称賛した。だが、その当人であるキムさんは、正式な美術教育を受けたことがない。独学で学んだのだ。幼少の頃から写真や絵をそっくりそのまま描写する才能があった。何よりも、絵を描くことが楽しくてたまらなかった。誰かが言ったものだ。「好きこそものの上手なれ」と。

作家のキムさんの自身初の展示会「描写と演技」がギャラリー・アートリンクで開かれている(写真:ウィ・テックァン記者)

彼女の青春時代は、絵とはかけ離れたものだった。二十歳でモデルとしてデビューし、女優、タレントとして活動した。しかし、心の片隅に残っていた絵に対する燃え上がる情熱の炎を消すことはできなかった。再び筆をとり、約5年間にわたって絵に没頭した結果、自身初の個展を開くまでになった。「描写と演技」のテーマで6月23日~7月4日にギャラリー・アートリンク(ソウル鐘路区安国洞)で開かれる彼女の作品展は、ユニークなテーマとクリエイティブな技法で注目を集めている。

日本の従軍慰安婦問題を取り上げた演劇「蝶」やドラマ「私の名前はキム・サンスン」などで熱演を見せた女優から作家に変身した彼女の人生は特別だ。女優生活10年となった2009年、彼女はうつなどの症状に悩まされ、女優活動をしばらく休止して心理治療を受けた。相談を受ける過程で、人形治療法の一つとしてウサギに似た自身の内面の子ども((inner child)「ララ(Lala)」に出会い、「ララ」を通じて心理治療を終えた。彼女は今も「ララ」とともに生きている。そして、「ララ」との心のやりとり、その過程で感じた様々な情緒などを絵で表現している。作品の中の「ララ」は、もう一人のキムさんなのだ。

他にも、キムさんは、絵の一部に刺繍を施す「画主繍補」画法や、紙に描いた絵の上にシルクをつけ、水墨がにじみ出たところでシルクに絵を描く「双層」画法などを初めて試み、それを作品に取り入れた。美術史や美術理論、美術品の鑑定などを手当たり次第に学び、悩んだ末に考え出した作業方式で、従来には見られない画法だ。

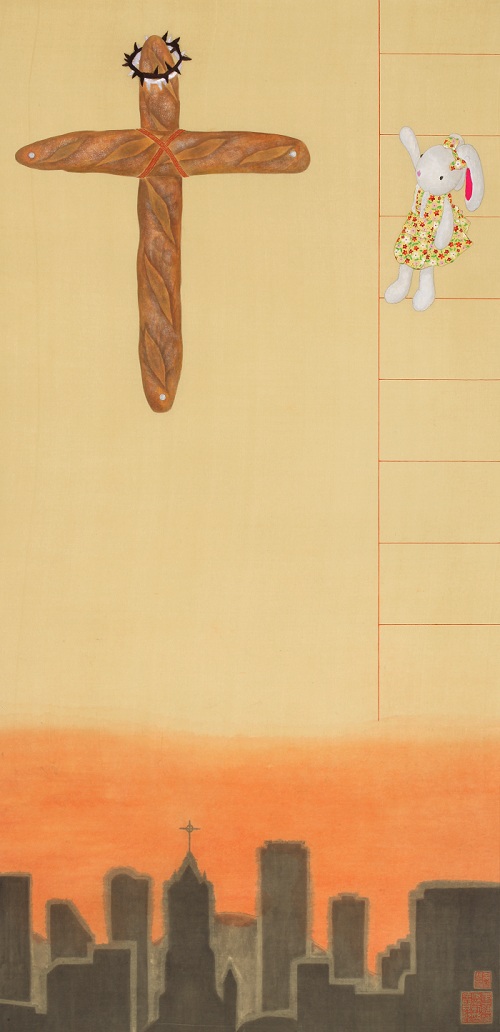

展示場には15点が展示されている。第2次世界大戦当時、幼い子どもたちの不安を解消するために、枕元にパンを置いた話をモチーフにした「バケット十字架」や、従軍慰安婦として被害を受けた女性をテーマにした「ララと少女像」などだ。また、蓮の花ととんぼで夏の叙情を最大限に表現した「夏の色彩」や、暗い紺紙に華やかな金泥(純粋もしくはそれに近い金を粉末状にしてにわか膠水で溶かした絵の具)で描いた「草虫図」などもある。

コリアネットは、長くはないが決して楽ではなかったキムさんの人生と作品の世界について話を聞いた。

女優として活動しながら絵を描く「エンターテイナー」はこれまでにもいた。しかし、女優として、画家として、執筆までする人はそれほど多くなかった。人生経験がそれほど長いわけではないのに、それほどまでに多くのことを考えるようになった背景は。

女優として活動しながら自分の内面に対して関心を持つようになった。特に、従軍慰安婦の女性をテーマにした演劇「蝶」を制作しているときだ。「蝶」は重々しいテーマを取り上げた作品で、それだけに雰囲気が暗かった。巡回公演が約3年にわたって続き、「蝶」の中のキャラクターをずっと心の中にとどめたまま暮らしていた。そのせいか、だんだん社会が暗く感じられるようになった。ずっとうつに悩まされ、社会の暗い面だけを見るようになり、日常生活もままならなくなった。

また、女優として私の最大のコンプレックスは怒れないことだった。演技を指導してくださった先生から「お前は怒ることができない」と指摘されたことがとてもショックだった。女優としての基本的なテクニックがないことに悩んだことをきっかけに「感情表出」に関心を持つようになった。

ウサギのぬいぐるみ「ララ」との出会いが人生に大きな影響を与えたようだが。

ちょっとしたきっかけで、カトリック相談心理ボランティアによる教育課程がうつ病の人に効果があるということを知り、受けることにした。始めは、しっかり学んで周りの人や同じ悩みを持つ人の助けになりたいと思っていた。でも、相談していく中で、内面の「自分」が成長できていないことを悟った。

幼少の頃はぬいぐるみで遊んだことなどなかった。2歳下の妹に何もかも譲ってあげようと、自分の願望を主張したことなどなかったかつての記憶が蘇った。「別にぬいぐるみなんて好きじゃないから」と、自分に言い聞かせていた。でも、今自分だけのぬいぐるみを持つことにした。30歳を過ぎてぬいぐるみショップに入ること自体が、自分にとっては大きな挑戦だった。ショップの中で私と目の合ったぬいぐるみがウサギの「ララ」だった。ちっぽけで些細なことに大きな幸せと喜びを感じた。

多くの人が癒しに関する講義を聞き、癒しを求めて旅に出る。そんな人々に、成熟できない自分の内面を発見することこそ真の癒しだというメッセージを伝えたかったし、それをきっかけに執筆するようになり、絵を描くようになった。

伝統的な東洋画にウサギの「ララ」を入れるという発想は型破りだ。そのアイデアを思いついた背景は。

作品の構想を考えるときは、いつも「ララ」を横に置いて自分に問いかける。穴が空きそうなぐらい「ララ」を見つめ、「今何を感じているのか」「絵を通して人に伝えたいものとは何か」と自問自答する。自分自身に対する質問だ。「ララ」を通じて絵の中で伝えたい言葉を伝え、自分の感情を表出し、演技をしているのだ。自分の心の中に描かれた物語を他の人と共有したいという感情は、人間の本能だと思う。これを様々な方面に表出しようともがき苦しんでいる。そうした過程の中で「ララ」は自然に絵の中に溶け込んでいった。多くの人に私の絵を見て癒しを感じてほしい。

絵の中に複雑微妙な感情と心理が透写されているようだが。

感情表出と怒り方に関心を持っていたとき、中国の清朝初期の文人で画家だった明王室の子孫「八大山人(Badashanren, 1625年頃~1705年頃)」という人物を知った。彼は絵で自身の怒りを表現した。彼の作品を見ながら、怒りの表出と健康的な怒り方について真剣に考え、作品に取り入れた。そうして、健康を取り戻すことができた。

幼少の頃は頻繁に転校した。より良い環境で教育を受けてほしいという母の強い願いがあったからだ。友人と交流したり、一緒に遊んだりする時間がなかった。しかも、妹がいたので「大人らしさ」を強要された。「内面の子ども」は誰にでも存在する。弱くて成熟できない部分、隠したい部分だ。そうした内面の子どもは誰にも存在し、大切な要素であることを説明したいし、そうした心理的テーマを多く発信していきたい。

一つだけでも難しい女優と画家を両立している。双方の違いとは。

幼少の頃からよく周りの人に絵が上手だといわれた。特に、細筆画に長けていた。褒められたくてよく絵を描いていたが、正式に美術を学び始める機会は巡ってこなかった。そして、二十歳のときにジーンズブランド「ストーム」の公告オーディションにキャスティングされて芸能界にデビューし、韓国放送(KBS)のドラマ「クァンキ」(1999)でチン・ダルレ役を演じたことで身に余るほどの愛を受けて、演技にも楽しさを感じるようになった。

作家のキムさんが自身の作品「ララと少女像」について説明している(写真:ウィ・テックァン記者)

演技と絵には妙な共通点がある。大衆とのコミュニケーションを追い求めることと、つくったメッセージをきれいに表出することも似ている。これらを全て上手く表出しようという私の願望にも共通分母を見出すことができる。私の心の中から湧き出る物語を文章や絵、演技といった様々な方法で表現したかった。

2008年から絵を学び、専攻していないにもかかわらず、斉白石(Qi Baishi)や李可染(Li Keran)といった中国画の巨匠らの作品の世界に共感できた背景は。

カトリック文化芸術家の会でイ・ドンチョン(李東泉)先生(中国遼寧省博物館特別招聘研究員、美術品鑑定専門家)と出会い、「持っているもの(素質)を磨け」という先生のアドバイスが力になった。

斉白石(1864~1957)先生は文人画の趣を持っていて、学びたくても学べない経済的余裕のない環境で育ち、しかも体が弱かった。大工の仕事で生計を立て、30歳を過ぎてから独学で絵を学び始めた。彼の自叙伝には、美術に関する専門的な教育を受けることはできなかったが、物体をそっくりそのまま描写するのが特技だったと記されている。私もそれには自信があった。幼少のころに学校で教科書の石窟庵の仏像の写真をそっくりそのまま描いた私の絵を母が今も保存している。先生からは、絵に対する精神世界をしっかり学びなさいと指導された。

李可染(1907~1989)先生は斉白石先生の弟子で、斉先生の精神をしっかり継承した画家だ。李先生がまとめた『画論』を読んだ。演技の世界ととてもよく似ていて驚いた。真剣さに対する先生の考えにとても共感した。読んでいて涙が出た。「真剣に演技し、真剣に作品を制作すれば、多くの人の心の中に入り込むことができる」ということを確信した。

展示品の中で愛着が湧く作品は。

「とんぼ天国」

3点ある。一つ目の「とんぼ天国」は、台紙の上にスケッチを描き、シルクをつける「双層画法」という独特な方法を活用した。伝統衣装学科に通っていたときに学んだ技術を応用して開発した。この画法は、数回に分けて作業することはできず、一度に完成しなければならないという大きな困難を伴う。それだけに愛着が湧く。

「バゲット十字架」

2つ目の「バゲット十字架」は、内面の子どもを育てることが重要なポイントだ。第2次世界大戦当時、避難先にいた子どもたちはぐっすり眠ることができなかった。明日も空腹を我慢しなければならない心配があるからだ。明日食べるパンを前日に枕元に置いたら子どもたちはぐっすり眠れるようになったという。その話からヒントを得た。小さな慰労と慰め、憩いさえ与えられるなら、自信とポジティブなマインドを見出せるという私のマインドがよく表現されている作品だ。

「いつしか秋の風が」

3つ目の作品は「いつしか秋の風が」だ。私は今、女優としてターニングポイントを迎えている。もうすでに華やかで若い役は難しくなった。その代わり、年を重ねること、老いていくことの美しさと趣を感じたい。花が散り、風に舞う姿を通して老いていくことの寂しさと美しさを表現したかった。この作品は、構想に最も長い時間がかかったので記憶に残っている。

あなたにとって初めての展示会だが、よく構成されていて完成度の高さが感じられる。今後の希望と計画は。

女優として出演した作品がヒットすると、次はもっと頑張らなければという欲が出てプレッシャーを感じたのと一緒だ。自分の役割を通して大衆に喜びを与え、多くの人の役に立ちたい。今は11月に予定されている展示「三人行」に向けて全力で臨みたい。中国の芸術世界の大先輩であるイ・ワルジョン先生、キム・ギョンリョル先生とともに展示会を開けるというのは、とても光栄なことだ。一生懸命準備しているところだ。

コリアネット ウィ・テックン記者、イ・スンア記者

whan23@korea.kr

作家のキムさんが自身の作品のテーマ「内面の子ども」について紹介している(写真:ウィ・テックァン記者)

展示会に関するお問い合わせ:02-738-0738

キム・ヒョジョンさんのブログ: http://khj_lpe.blog.me