=iclickart 上記の写真は著作権法によって保護されています。無断転載、転用、複製などの二次利用を固く禁じます。

[東京=岡本美砂(日本)]

1998年、『韓半島の農法と農民』と題する書籍が出版され、新聞各紙に紹介されました。著者は高橋昇(たかはしのぼる1892-1946)。

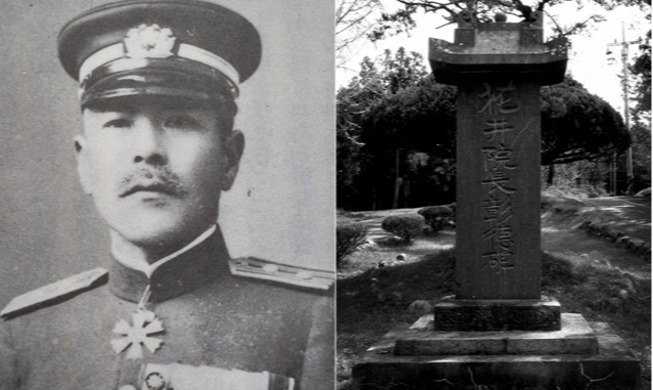

高橋は、1918年東京帝国大学農科大学(後の農学部)を卒業した翌年に朝鮮総督府勧業模範場勤務となり、20余年に渡り、朝鮮の農作物を分類整理し、朝鮮在来農業の調査研究と農民生活の実態調査をした人物です。

高橋が朝鮮に渡ったのは3・1独立運動から3カ月後の1919年6月。当時農作物の生産増大を重要課題としていた日本には、世界五大国の一員になったという驕りがあり、様々な面で朝鮮は遅れているという認識が前提になっていました。

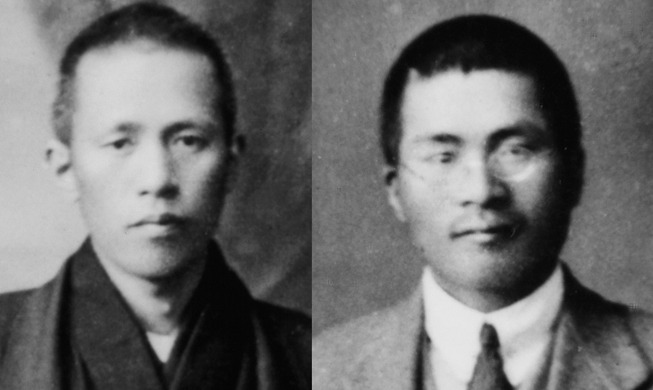

高橋昇(1945年撮影)=『朝鮮全土を歩いた日本人-農学者・高橋昇の生涯』

1924年沙里院の勧業模範場西鮮支場兼務となった高橋は、初代支場長、武田総七郎と出会います。この出会いが、高橋のその後の人生に大きな影響を与えることになります。定年を控えていた武田は「勧業模範場は初めから在来の朝鮮農業を研究しようとせず、ただ遅れているという理由で日本の農法を教えるという方針だが、私はここに来て10年以上経ち、だんだん違う考えを持つようになってきた」と、朝鮮在来農法の素晴らしさを高橋に伝えます。

「この地方は同一圃場(一つの畑)に二年間で三作する。二年三作法というのだが、これが実に合理的なのだ。三尺ぐらいの間隔で一尺ほどの高畝を作り、その畔上に4月に粟か稗を播いて、9月に収穫する。次に畔の間に秋小麦を播き、翌5月には畔上に大豆を播く。高畝が冬の寒さから発芽した小麦を守るため、7月には小麦が、10月には大豆が収穫できる。大豆の収穫を終えた10月から翌3月まで土地を休ませる。寒気が厳しく雨量が少ない土地の特性と作物の生育期間を生かした素晴らしい作付け方式ではないか、それも、世宗時代の『農事直説』に書いてあるのだ」。武田の話は、高橋の研究心を大いに刺激するものでした。

翌1925年、高橋は欧米への出張を命じられます。1926年3月ホノルル経由サンフランシスコ行きの定期船でアメリカに渡り、各地の日本人会や農業組合を視察、ジョンズ・ホプキンス大学での研究生活を経てヨーロッパ各国を巡り帰国しました。2年に及ぶ海外視察は、その後高橋がフィールドワークを重視する研究スタイルを形成するのに大きな影響を与えました。

「農作物は自然のままでは育たない。育ちやすい環境を整え、施肥や品種改良等、人の手が加わって初めて農作物となる。農民は固有の風土と歴史の中で工夫を重ね、最善と思われる農法を築き上げた。それをサポートするのが農学者の務めだ。だから農民に常に教えを乞う姿勢でなければ研究はできない」。そう高橋は常々語っていたそうです。

1933年高橋は学位論文を東京帝国大学農学部に提出します。タイトルは「稲における胚乳質因子と不稔性因子との連鎖関係特に選択受精についての研究」。まだDNAやゲノムという言葉が一般化していない時代、稲の2つの遺伝子の連鎖関係を始めて見出した画期的なものでした。

高橋昇が撮影した麦を運ぶ少女=『写真でみる韓半島の農法と農民』

韓半島で高橋が行った調査は、大きく3つの分野に分けられます。

1つ目は品種特性調査。

主要作物、水稲から大小麦、緑豆等13770種を調べ、主要品種については着色のスケッチも残し、一連の調査で200余枚に及ぶ朝鮮農業地図を作りました。

2つ目は農作物の生長過程を調べる、植物生理学的研究。

収集した作物を一種ずつ栽培し、生長過程を調べることで、必要な水分量や堆肥の時期と量を明らかにしていきました。

3つ目は一定の風土にどのような作物が適しているかを調べる環境と作物との関連調査。

西鮮地方に古くから伝わる二年三作法を生理・生態学的に調べ、それがいかに優れた農法であるかを証明しようとしました。欧米視察で教えを受けたジョンズ・ホプキンス大学のリビングストン教授が開発したアトモメーター(蒸発計)で蒸発を測定し、二年三作法が科学的にも素晴らしい農法であることを証明してみせたのです。

1945年8月、朝鮮が光復したとき、75万人の日本人が朝鮮に居住していました。多くは、終戦後日本に引き揚げましたが、極一部、引継ぎのため、留まった人たちもいました。代表として挙げられるのが、シリーズ第一回目に紹介した浅川伯教です。彼は弟の巧や柳宗悦と設立した「朝鮮民族美術館」を管理し続けただけでなく、日本人が所有していた古美術を集め、新設された韓国民俗博物館に3000余点の工芸品を寄贈してから帰国の途につきました。高橋も韓国政府の要請により、終戦後9か月間、農業研究者の教育と農事試験場の引継ぎのために留まります。

引き揚げにあたり高橋は「今後の朝鮮農業について」と題した文章の中で「光輝ある独立を約束せられたる新朝鮮が、今日その第一歩を踏み出さんとする時に当たりて……農業は朝鮮産業の中軸である」として、具体案を22項目挙げています。筆頭は朝鮮人になくてはならないキムチの材料である白菜や大根等の種子の自給でした。これは、親交が深かった禹長春(ウ・ジャンチュン)によって実現することになりました。

1946年7月、高橋は急死します。日本に帰国してわずか2カ月後のことでした。享年55。朝鮮全土を歩いて調べた在来農法に関する原稿、現地で聞いた農民の話や農具等のスケッチ、農業地図等、原稿用紙13,000枚分に及ぶ膨大な資料だけが遺され、遺族もその価値を把握できず、長年保管されたままになっていました。

1990年、京都大学名誉教授の飯沼二郎と出版を英断した未来社の社長西谷能雄等多くの人の協力により、出版への道が開かれ、1998年遂に『韓半島の農法と農民』は完成します。

2006年、高橋昇の長男、甲四郎は、高橋が勤務した勧業模範場をルーツに持つ水原の韓国農村振興庁へ資料を寄贈します。折から韓国では韓国農業近代化100周年記念行事が行われることになっていました。記念行事開催にあたり、庁長の金仁植(キム・インシク)は挨拶で高橋について次のように言及しました。「故高橋昇博士が1930年代の我が国の農業、農村現場を謙虚にくまなく観察して記録した資料は、ご子息の高橋甲四郎先生によって60年以上も日本で大切に保管されていました。それをこのたび寄贈していただき、『韓国農業近代化100周年事業』の一環として農業科学館に保管、展示することになったのです」。韓国農村振興庁の敷地内にある農業科学館には、韓国農業の過去・現在・未来に分けられた資料展示があり、その一角に「高橋昇」の部屋が設けられ、執筆原稿や写真等が展示・保存されています。

第6回日本遺伝学会 並んで写る高橋昇と禹長春(3列目左から4人目が禹長春5人目が髙橋昇1933年撮影)=『朝鮮全土を歩いた日本人-農学者・高橋昇の生涯』

生前、高橋は「作物は作るものだ。人間が栽培しなければ直ちに絶滅する。そして人間も滅びる」という言葉を残しています。高橋がフィールドワークと研究を重ねた真意は、朝鮮の風土を無視した植民地農政を止めさせるとともに、土地にあった農作物の選定と安定供給へ向けた最良の道を探ることにあったといえるでしょう。

こうして死後60年を経て、高橋の研究は、韓国の伝統農業と現代農業技術との架け橋になると共に、日韓の架け橋として結実したのです。

*この記事は、日本のKOREA.net名誉記者団が書きました。彼らは、韓国に対して愛情を持って世界の人々に韓国の情報を発信しています。

km137426@korea.kr